西域钩沉

交河故城(雅尔湖故城)

(《汉书·西域传下》)“车师前国,王治交河城。

河水分流绕城下,故号交河。”

交河故城在公元前2世纪左右,由西域土著民族车师人(或称“姑师人”)所建,是世界上最大最古老、保存得最完好的生土建筑城市,也是我国保存得最完整的都市遗迹,唐西域最高军政机构安西都护府最早就设在交河故城。(《汉书》中未直接使用“交河故城”一词,“故城”之称是后世对其废弃后的命名。唐代文献(如《大唐西域记》)沿用“交河”之名,并记载其逐渐荒废的过程。)

文献《汉书·西域传》记载,西汉初期(约前2世纪)西域存在“车师前国”,其都城为交河城。汉武帝时(前2世纪后期),汉朝与匈奴争夺车师,交河城作为战略要地频繁出现于史书。公元前108年,汉将赵破奴攻破姑师(车师前身),此后车师分裂为前后两部,前部以交河城为都。

考古证据:交河故城遗址中发现的最早建筑遗存属于汉代,如高台城垣、地下寺院等,与车师人活动时期相符。碳十四测年显示,部分建筑基址可追溯至战国晚期至西汉初(约前3—前2世纪),说明车师人在此定居建城的时间早于汉朝经营西域之前。

《汉书·西域传》中关于交河故城的关键描述如下:“车师前国,王治交河城。河水分流绕城下,故号交河。去长安八千一百五十里,户七百,口六千五十,胜兵千八百六十五人……西南至都护治所千八百七里。”

(译文:车师前国,国王的都城是交河城。两条河流在城下交汇分流,因此得名“交河”。距离长安八千一百五十里,有七百户,人口六千零五十人,能参战的士兵一千八百六十五人……西南方向到西域都护府治所一千八百零七里。)这是目前中国史书文献资料中最早对交河故城的介绍。

交河故城历史

交河故城,位于吐鲁番市以西约13公里的亚尔乡,吐鲁番市西郊10公里牙尔乃孜沟两条河交汇处30米高的黄土台上,长约1650米,两端窄,中间最宽处约300米,呈柳叶形半岛。这里是古代西域三十六城郭诸国之一的车师前国都城,是该国政治、经济、军事和文化中心。吐鲁番的干旱少雨,使故城保存得非常完整,建筑全部由夯土版筑而成,形制布局则与唐代长安城相仿。城内市井、官署、佛寺、佛塔、街巷,以及作坊、民居、演兵场、藏兵壕、寺院佛龛中的泥菩萨都还可以找到。寺院占地5000平方米,有汲水井一口。佛塔群有佛塔101座。从空中俯视,交河故城像一片大柳叶。由于他的特殊地理因素,交河城控制着从吐鲁番盆地通往焉耆、龟兹等地的交通线,是丝绸之路北道的枢纽,也是汉朝“断匈奴右臂”战略的关键节点。

车师前国时期(约公元前2世纪—公元5世纪)

建造者:车师人(西域土著民族,属印欧语系吐火罗分支)在公元前2世纪左右,利用雅尔乃孜沟的天然台地建造城池。

城市特征:防御设计:两河环绕台地,仅需在南北两端筑墙,形成“天险之城”。建筑技术:采用“减地留墙”法,直接在黄土台地上向下挖凿出房屋、街道和防御工事。政治地位:车师前国都城,控制吐鲁番盆地通往焉耆、龟兹的交通要道。

汉朝时期

汉武帝时期的争夺,汉武帝为打通西域、隔绝匈奴,多次派兵远征车师。原文:“武帝天汉二年(前99年),匈奴使右贤王将数万骑围李陵于浚稽山……(汉)遣开陵侯将楼兰、尉犁、危须凡六国兵击车师……破车师。”译文:汉武帝派将领联合西域诸国兵力攻破车师,但因匈奴势力反扑,汉军难以长期驻守交河城,形成拉锯战。

汉宣帝时期的最终控制,“地节二年(前68年),汉遣侍郎郑吉、校尉司马憙将免刑罪人田渠犁,积谷,欲以攻车师。至秋收谷,吉、憙发城郭诸国兵万余人攻车师……车师王降汉。”“匈奴闻车师降汉,发兵攻车师,吉、憙引兵迎之,匈奴不敢前……汉益遣屯士分田车师地以实之。”译文:汉宣帝时,郑吉(首任西域都护)联合西域诸国攻占交河城,并在此屯田驻军,标志着汉朝最终控制车师前国,匈奴势力退出西域北道。

魏晋南北朝控制

高昌郡时期(327—460年)

东晋咸和二年(327年),前凉政权(割据西北的地方政权)在此正式设立高昌郡,成为中原王朝在西域的第一个郡级行政单位,标志着高昌地区进入系统化的中原治理阶段。交河城属其管辖,成为佛教传播中心,城内出现大型佛寺(如中央大塔)。出土文书显示,交河城设有“交河郡”建制,管理屯田与商贸。柔然与高车争夺:5世纪中叶,柔然与高车争夺西域,交河城多次易手,但仍维持城邦功能。

独立王国时期(高昌国正式建立)

阚氏高昌(460年—488年)建立时间:460

北凉政权灭亡后,柔然(北方游牧民族)扶持阚伯周为“高昌王”,脱离中原王朝控制,首次以独立王国形式存在。

张氏、马氏政权(488年—501年)阚氏灭亡后,张孟明、马儒先后被柔然和当地贵族拥立为王,但统治短暂。

麴氏高昌(501年—640年)正式建国:501年,麴嘉被拥立为王,建立麴氏高昌,政权稳定延续近140年。

鼎盛时期:麴氏高昌融合汉文化与西域特色,成为丝绸之路上的重要中转站,与北魏、隋唐、突厥等政权保持密切交往。

灭亡:640年,唐太宗派侯君集灭麴氏高昌,设西州,高昌国历史终结。

| 关键时间节点总结 | |||

| 阶段 | 时间范围 | 性质 | 备注 |

| 高昌壁(屯田) | 公元前1世纪起 | 汉朝军事据点 | 西汉至魏晋的边疆屯垦区 |

| 高昌郡 | 327年—460年 | 前凉至北凉政权的地方郡治 | 中原王朝直接管辖 |

| 阚氏高昌 | 460年—488年 | 柔然扶持的傀儡政权 | 首次以“高昌国”名义独立 |

| 张氏、马氏政权 | 488年—501年 | 短暂过渡政权 | 政局动荡,统治不稳 |

| 麴氏高昌 | 501年—640年 | 独立王国 | 文化繁荣与隋唐并立 |

| 唐西州 | 640年起 | 唐朝直辖州 | 高昌国彻底纳入中原行政体系 |

交河城为高昌国西部重镇,设“交河县”,成为佛教与商贸中心。佛教寺院规模扩大(如西北小寺),汉传佛教与西域佛教艺术交融。粟特商人活跃,波斯、印度文化通过丝绸之路传入。贞观二年(628年),春季玄奘冒险偷渡玉门关,穿越莫贺延碛(戈壁沙漠),九死一生抵达伊吾(今新疆哈密)。秋冬之际:高昌王麹文泰听闻玄奘抵达伊吾,派使者迎请。玄奘随使者经六日行程到达高昌城。高昌王礼遇:麹文泰率王族亲迎,以弟子礼恭敬玄奘,恳请其留居高昌弘法。玄奘以“西行求法”之志婉拒,麹文泰遂与他结为兄弟,并倾全国之力资助:物资支持:提供黄金、丝绸、马匹及随行人员(包括四名弟子、二十五名仆役)。外交保障:修书给西域诸国(如西突厥可汗、龟兹王等),请求沿途放行。《启请结为兄弟文书》:麹文泰与玄奘盟誓,约定取经归来再赴高昌讲经三年。

唐西域都护府时期(640—9世纪)

安西都护府治所

唐太宗贞观十四年(640年):侯君集灭高昌国,设西州,交河城为西州下辖“交河县”,并成为安西都护府首任治所(640—658年)。军事与行政中心:驻军、屯田、驿站系统完善,出土唐代文书记载了户籍、赋税、司法等细节。玄奘《大唐西域记》载:“城郭巍然,人烟稠密。”

吐蕃与回鹘影响,吐蕃短暂占领(8世纪末):安史之乱后,吐蕃趁虚而入,交河城遭破坏,但唐军于9世纪初一度收复。回鹘化开端:9世纪中叶回鹘西迁,交河城逐渐融入回鹘文化圈,佛教与摩尼教并存。

高昌回鹘时期(9—14世纪)

佛教最后的繁荣

宗教地位:高昌回鹘王国(850—1283年)以佛教为国教,交河城增建佛寺,壁画风格融合汉风与回鹘元素。(关于回鹘国的介绍前面文章单独介绍了回鹘族群的介绍)

城市衰落征兆:13世纪蒙古西征后,丝路北道衰落,交河城因水源减少逐渐失去战略价值。

废弃与遗忘,元末明初(14世纪):察合台汗国推行伊斯兰化,佛教寺院被毁,居民迁离。雅尔乃孜沟河流改道,交河城彻底废弃,沦为废墟。

考古发现与近代研究

交河城自汉代至唐代一直是西域重镇,其存在见于《汉书》《后汉书》《大唐西域记》等古籍,但元代以后逐渐荒废,成为废墟。清代学者徐松在《西域水道记》(1821年)中记载了交河故城的遗址,称其为“雅尔和图”(蒙古语“崖城”),但未引起广泛关注。交河故城(今新疆吐鲁番市西郊)作为丝绸之路上的重要古城,其发现与近代被盗掠的历史反映了19世纪末至20世纪初西方探险队在中国西北地区的非法活动之猖獗。

克列门兹(Dmitri Klementz)1898年,俄国探险家克列门兹率队对吐鲁番进行首次系统性考古掠夺,重点目标包括交河故城、高昌故城和柏孜克里克千佛洞。盗取文物:他带走大量壁画、写本文书(汉文、回鹘文、粟特文)、佛教塑像及木雕,现存圣彼得堡埃尔米塔什博物馆。

俄国1879年,俄国植物学家雷格尔(Nikolai Przhevalsky)考察吐鲁番盆地时记录交河故城遗址,但未深入挖掘。具体被盗掠的文物尚不清楚。一个植物学家跑到交河故城去找什么?

俄国(1909—1910年)奥登堡(Sergei Oldenburg):对交河故城进行测绘和局部挖掘,带走壁画残片、文书等,现存俄罗斯艾尔米塔什博物馆。

埃尔米塔什博物馆(俄罗斯圣彼得堡)代表文物:唐代三彩陶器:仿粟特器形的绿釉陶罐。汉文军事文书:记录唐代西州驻军情况。

德国盗掠(1902—1907年)阿尔伯特·冯·勒柯克(Albert von Le Coq)、格伦威德尔(Albert Grünwedel)。1904—1905年,勒柯克率队对吐鲁番地区(包括交河故城、高昌故城)进行系统性盗掘。在交河故城挖掘佛寺、墓葬,劫掠壁画、雕塑、文书等文物,使用化学手段剥离壁画(部分壁画因技术粗暴被毁)。劫掠文物:佛教壁画残片(现存柏林亚洲艺术博物馆)。汉文、粟特文、回鹘文写本(部分为唐代户籍、契约文书)。陶器、木雕、钱币等。

柏林亚洲艺术博物馆(德国)代表文物:回鹘时期佛教壁画残片:勒柯克(Albert von Le Coq)探险队于1904-1907年切割带走,包括菩萨像和供养人像。摩尼教文书残卷:用中古波斯语和回鹘语书写。

英国(1906—1908年)斯坦因(Aurel Stein):在第三次中亚行程中短暂考察交河故城,记录其建筑布局,但因德国队已大规模盗掘,未获重要文物(少量文物未有登记)。斯坦因在《亚洲腹地考古记》中描述交河故城“依崖而建的防御体系令人惊叹”。

大英博物馆(英国伦敦)代表文物:唐代绢画《千手观音图》:斯坦因(Aurel Stein)1907年从交河附近寺庙带走,色彩艳丽,融合印度与汉地风格。汉文佛经残卷:如《金刚经》抄本,带有唐代纪年。

日本(1910—1914年)橘瑞超、野村荣三郎,再次进入交河故城,盗掘墓葬并带走木器、织物等文物,现藏于东京国立博物馆。东京国立博物馆(日本)代表文物:唐代木雕佛像:大谷光瑞探险队(1910-1914年)所获,风格受犍陀罗影响。汉文户籍文书:记录交河县居民信息。

瑞典人斯文·赫定:1890年代,斯文·赫定(Sven Hedin)在新疆探险期间途经交河故城,绘制了简略地图,首次向西方学界介绍其规模和形制,此人也在中国盗掠大量的文物。此次尚未有更多记录盗取的文物,不过从此人在中国的所有行径来判断,不可能空手而回。

吉美博物馆(法国巴黎)代表文物:联珠纹锦残片:波斯风格的唐代丝绸,伯希和(Paul Pelliot)收集。粟特文契约文书:涉及交河商人的贸易记录。

中国学者的早期保护与调查

黄文弼(1930年代)

1930年,中国考古学家黄文弼随中瑞西北科学考察团首次对交河故城进行科学测绘和发掘,发现汉代车师贵族墓葬、唐代官署遗址,并出土汉简、陶器等,成果载于《吐鲁番考古记》。在这里必须详细的介绍一下黄文弼,黄文弼(1893—1966)是中国近代著名的考古学家、历史学家和西域研究先驱,被誉为“中国西北考古第一人”。他以科学方法系统考察新疆、甘肃等地的丝绸之路遗址,填补了中国学者自主研究西域史的空白。专注于丝绸之路北道(新疆、河西走廊)的城址、墓葬与文书研究,尤其关注汉唐西域经营史。

主要考古贡献

新疆考古开拓

交河故城与高昌故城,1928年、1930年两次考察吐鲁番,首次对交河故城进行科学测绘与发掘,确认其汉唐城址布局,发现官署、佛寺及车师人墓葬。在高昌故城发掘中,清理出唐代佛寺遗址及回鹘时期文书,为高昌国历史研究提供实物证据。

罗布泊与楼兰,1930年率队进入罗布泊,发现土垠遗址(汉代西域都护府辖下烽燧),出土汉简71枚,首次实证汉朝对西域的军事控制。对楼兰古城周边墓葬的考察,揭示了汉晋时期楼兰社会的多元文化特征。

塔里木盆地北缘考察库车(龟兹)、焉耆等佛国遗址,记录石窟、古城及佛教遗存,为西域佛教艺术研究奠定基础。

敦煌与黑水城1930年代调查敦煌周边汉代长城遗址,与斯坦因等西方探险家的路线对比,修正部分历史地理结论。关注黑水城(西夏古城)的考古潜力,但因战乱未能深入发掘。

重要著作与学术遗产

核心著作

《吐鲁番考古记》(1954年):系统整理交河、高昌故城发掘成果,分析汉唐西域行政与宗教变迁。

《罗布淖尔考古记》(1948年):详述罗布泊考察过程,结合汉简与遗址论证汉代西域屯戍体系。

《塔里木盆地考古记》(1958年):总结新疆南、北道遗址调查,探讨丝绸之路交通网络。

《高昌砖集》(1931年):整理高昌墓志铭文,为研究高昌国社会与家族史提供关键资料。

黄文弼与交河故城关键贡献,首次绘制交河故城精确平面图,划分官署区、佛寺区与民居区,揭示其“减地筑城”的独特技术。发现汉代车师人墓葬群,出土陶器、骨器等文物,实证交河城作为车师前国都城的早期历史。通过唐代文书残片,还原交河县在安西都护府时期的行政与军事职能。黄文弼以毕生精力投身西域考古,将实证科学与家国情怀结合,奠定了中国丝绸之路考古的基石。他的工作不仅是对古代文明的探索,更在殖民主义阴影下守护了民族文化的尊严,被誉为“中国考古学的西北丰碑”。

向达、阎文儒(1940年代)

抗战期间,向达等学者在西北考察时记录交河故城现状,呼吁加强保护。

向达(1900—1966),字觉明,是中国近代著名的历史学家、敦煌学家、中外交通史研究奠基人之一,被誉为“敦煌学的守护者”和“中西交通史研究的开拓者”。他以对敦煌文献的整理、西域史地的考证及中西文化交流的深入研究闻名,专注于中西交通史、敦煌学与边疆民族史,注重将文献考据与实地考察结合,强调“以世界眼光研究中国问题”。他是文化守护者,在抗战期间(1942年)冒险赴敦煌考察,呼吁“敦煌在中国,敦煌学亦应在中国”,激发国人对文化遗产的保护意识。揭露斯坦因、伯希和等西方探险家的文物掠夺行径,推动国内立法禁止文物外流。跨学科先驱,融合历史学、语言学、艺术史与考古学方法,开创“大历史”研究路径,影响费孝通、季羡林等学者。,国际对话者与法国汉学家伯希和、英国敦煌学家翟林奈(Lionel Giles)保持学术交流,既批判其殖民主义背景,又吸收其文献学成果。向达以文献与田野并重的学术精神,架起了中西文明研究的桥梁,其工作不仅抢救了敦煌文化遗产,更在动荡年代守护了学术的尊严。他与黄文弼分别从文献与考古的路径,共同构筑了中国西域研究的双璧,被誉为“丝绸之路学术史上的双子星”。

阎文儒(1912—1994),字子渊,是中国著名的考古学家、艺术史家,专长于佛教石窟艺术与丝绸之路考古,尤其在敦煌学、云冈石窟研究领域贡献卓著。作为向达的弟子,他继承并发展了中西交通史与边疆考古的学术传统,同时开创了中国石窟寺考古的系统研究。学术定位以石窟寺考古为核心,融合历史学、艺术史与宗教研究,提出“形制、题材、风格三位一体”的石窟分期方法论。长期致力于敦煌、云冈、龙门等石窟的实地调查与理论构建,填补中国佛教艺术史的空白。阎文儒以石窟寺考古为轴心,串联起佛教艺术东传、丝绸之路文明交融与边疆民族史的多维研究,其学术体系兼具实证性与理论深度。作为黄文弼、向达学术传统的继承者与拓展者,他不仅守护了文化遗产,更构建了中国艺术考古的学科范式,被誉为“石窟寺考古之父”。在当今“一带一路”倡议背景下,其研究为理解古代文明互动提供了重要的历史参照。

解放后至今对交河故城的考古及保护

初步调查与抢救性发掘(1950—1970年代)

1956年首次科学考察:中国科学院考古研究所(现属中国社会科学院)派出工作队,对交河故城进行初步测绘和遗址记录,确认其主体建筑保存状况。

1961年列入全国重点文保单位:交河故城被列为第一批全国重点文物保护单位,正式纳入国家文物保护体系。

1970年代局部发掘:对故城东门、官署区进行小规模清理,出土唐代陶器、钱币及汉文文书残片。

系统性考古与重大发现(1980—2000年代)

1994年地下寺院发掘:发现一座唐代佛教密宗寺院遗址,出土壁画残片、泥塑佛像及梵文经卷,证实交河故城是西域佛教传播的重要节点。

2005年车师贵族墓地:在故城北郊发掘汉代车师贵族墓葬群,出土金器、青铜器及带有汉文和车师文字的随葬品,填补了车师前国物质文化研究的空白。

唐代官署遗址与文书出土:在故城中心区发现唐代安西都护府时期的官署建筑群,出土汉文、粟特文文书,涉及户籍、赋税、军事等内容,为研究唐代西域治理提供了直接证据。

近年科技考古进展(2010年至今)

三维扫描与数字化重建:利用无人机航拍、激光扫描技术建立故城三维模型,精确记录遗址现状。

多学科综合研究:通过环境考古、植物考古等手段,分析古代交河城的生态环境与人类活动关系。

2014年:交河故城作为“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”组成部分,被列入世界文化遗产名录。

交河故城的历史意义

军事价值(汉唐西域经略的“咽喉之地”)

交河故城地处吐鲁番盆地,位于火焰山与盐山之间的河谷地带,是连接中原与西域(今中亚)、漠北草原与塔里木盆地的咽喉要道。其扼守丝绸之路北道的核心节点,控制着东西方商队、军队的通行。城址建于两条河流交汇冲刷形成的河心洲台地上,四周为30米高的悬崖峭壁,形成天然屏障,易守难攻。冷兵器时代,这种地形极大提升了防御能力,敌军难以大规模围攻。屯兵与补给能力,作为汉唐西域驻军的核心据点,城内设有军营、武器库及粮仓,并依托绿洲农业实现自给自足,支撑长期驻防。控制商道以制敌,掌控丝绸之路贸易线意味着切断敌方经济命脉。交河驻军可对过往商旅征税,同时监控敌国物资流动(如战马、铁器)。水源战略意义,交河城名源自河水环绕,在干旱的吐鲁番盆地,控制水源等于掌握生存权。围城战中,守军可依托城内水井长期坚守。

历代王朝的军事经营,汉代:对抗匈奴的前哨。汉武帝时期,交河为车师前国都城,汉军与匈奴在此反复争夺。公元前60年西域都护府设立后,交河成为汉朝控制天山南麓的军事支点。

唐代:安西都护府的屏障,唐灭高昌后设西州,交河县为安西都护府辖下的重要军镇。唐军在此驻扎,抵御西突厥、吐蕃的侵扰,并保障丝绸之路畅通。

高昌回鹘时期:区域性防御中心,9世纪后,回鹘政权以交河为军事据点,对抗喀喇汗王朝等势力,直至元初逐渐废弃。

交河故城的军事价值源于其“天险+人防”的双重属性:既是地理屏障,又是历代中原王朝经略西域的“锁钥”。它不仅是军事防御的典范,更反映了古代中国对边疆控制与地缘战略的深刻理解。其兴衰亦折射出丝绸之路军事、经济与技术的千年变迁。

文化交融与建筑典范

交河故城作为丝绸之路上的重要枢纽,不仅是军事要塞,更是东西方文明交汇的熔炉。其文化交融的历史意义深刻反映了古代欧亚大陆多元文明的互动与共生。交河故城位于中原、西域、草原和南亚的十字路口,商旅、使节、僧侣和移民在此汇聚,形成独特的文化层叠现象。中原的丝绸、瓷器,西域的玉石、香料,草原的毛皮,波斯的金银器在此流通。依托吐鲁番绿洲的农业和水利系统(如坎儿井),交河成为干旱区中的繁荣据点,融合了中原农耕技术与西域绿洲灌溉智慧。交河最初为车师前国都城(公元前2世纪),保留独特的墓葬习俗(如竖穴土坑墓)和岩画艺术,反映早期游牧与绿洲文明的结合。汉代屯田戍边政策引入中原农耕技术,唐代设西州后大量汉人迁入,汉式建筑(如官署、里坊)与本地生土建筑并存。出土文书显示,居民姓氏包含汉、粟特、突厥等多民族。粟特人(中亚昭武九姓)在此建立商业网络,带来祆教信仰(拜火教)和波斯艺术风格,墓葬中出土的粟特文文书与汉文契约并存。交河也是西域佛教东传的重要节点。城内现存佛教寺院遗址30余座,中央大寺的塔庙结构与印度犍陀罗风格相似,壁画融合龟兹“屈铁盘丝”技法与中原线条风格。唐代高僧玄奘西行时曾途经此地。考古发现祆教祭祀台和象征火焰崇拜的符号,回鹘时期摩尼教寺院遗址(如壁画中的“选民”形象),以及道教符箓文书,体现多宗教共处。伊斯兰化进程的过渡,高昌回鹘时期(9-13世纪),佛教与伊斯兰教在此短暂共存,后期清真寺建筑在佛寺基础上改建,反映文化更迭的渐进性。

艺术与技术的融合创新:建筑艺术的混生,生土建筑技术(如“减地法”挖凿房屋)结合汉式木构屋檐,佛寺的印度式拱顶与中原斗拱并存,形成独特的“交河风格”。语言文字的交织;出土文书涵盖汉文、粟特文、回鹘文、梵文等多种文字。唐代《论语郑氏注》抄本与回鹘文契约同出一地,体现儒学与游牧文化的互动。乐舞与服饰的融合;壁画中的乐舞形象既有龟兹“五弦琵琶”,也有中原“阮咸”;唐风服饰与波斯锦缎并见于墓葬随葬品。考古实证:文明交融的物证,文书中的多元社会阿斯塔那古墓出土的《唐西州交河县名籍》记载汉、胡混居的户籍制度;《粟特文买卖契约》反映跨民族商业规则。墓葬文化的层叠;车师人“殉马坑”与汉人砖室墓同处一地,唐代纸棺葬俗与粟特人纳骨瓮葬并存,体现生死观念的多元。艺术品中的跨文明符号;出土的联珠纹锦缎(波斯风格)、摩羯纹银盘(印度元素)与“开元通宝”钱币共出,揭示物质文化的全球性。

交河故城历史文物(一览)

文书类

《唐西州交河县名籍》特点:唐代户籍文书,记录汉人、粟特人、突厥人混居情况,标注职业(如“铁匠”“商人”)。意义:实证唐代边疆“胡汉一体”的管理制度,反映多民族社会结构。

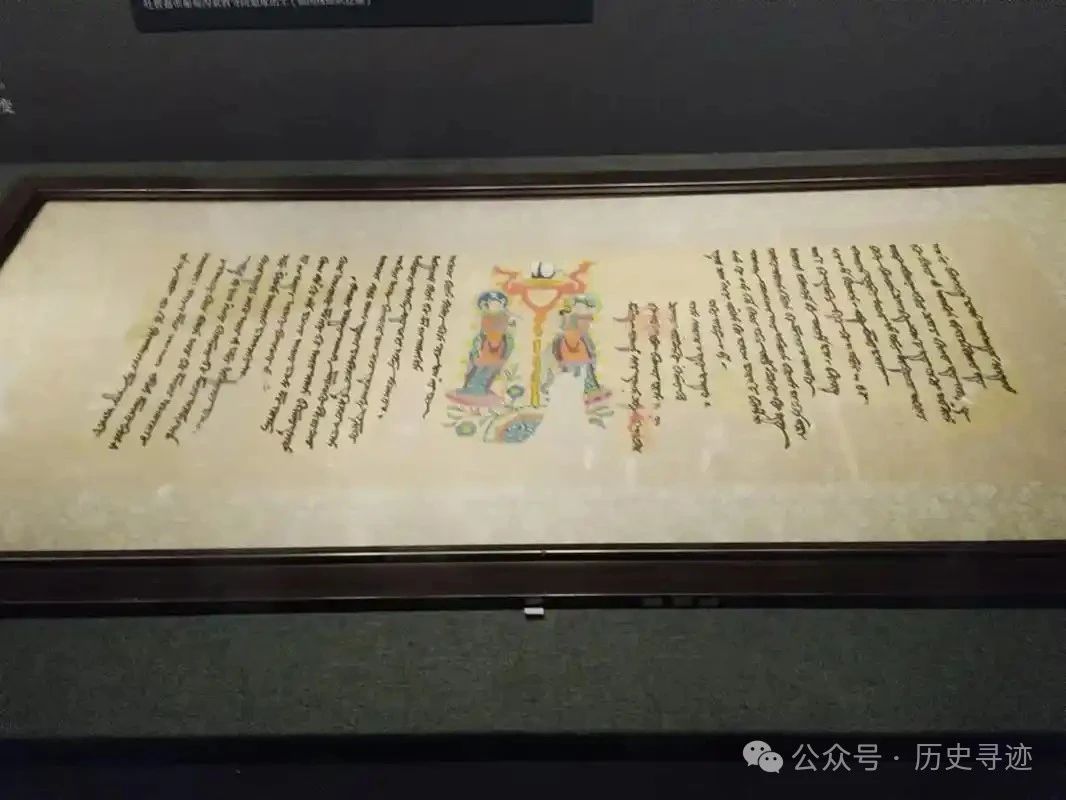

粟特文书(藏于新疆博物馆)

粟特文买卖契约特点:用粟特文字书写,涉及丝绸、牲畜交易,附有汉文签名。意义:展现粟特商人的商业网络与跨文化契约精神。

《论语郑氏注》抄本特点:汉文儒家经典残卷,出土于佛寺遗址。意义:印证中原儒学在西域的传播,体现“寺学”教育中的文化融合。

佛教艺术

泥塑佛像与壁画;代表:中央大寺出土的佛陀涅槃像,融合印度犍陀罗风格与龟兹“屈铁盘丝”技法;壁画中的飞天形象兼具中原飘逸与西域浓彩。意义:揭示佛教艺术东传过程中的本土化创新。

梵文贝叶经残片特点:刻写于棕榈叶上的佛经,内容涉及《法华经》。意义:证实交河作为佛教经西域传入中原的关键节点。

生活与商业器物

联珠纹锦缎特点:波斯风格的丝绸织物,纹样为对称联珠圈内饰对鸟、对兽。意义:体现萨珊波斯纺织技术通过丝绸之路影响西域。

摩羯纹银盘特点:银质餐盘,中心錾刻印度神话中的摩羯鱼(鳄鱼首鱼身)。意义:反映印度文化经中亚传入西域的路径。

开元通宝与波斯银币特点:唐代铜钱与萨珊波斯银币同窖出土。意义:实证丝绸之路东西方货币并行流通的贸易体系。

墓葬文物

纸棺与木俑特点:唐代汉人墓葬中的纸糊棺材,陪葬木俑身着胡服。意义:显示中原葬俗与西域服饰文化的结合。

粟特人纳骨瓮特点:陶制骨灰容器,表面彩绘祆教祭祀场景。意义:印证粟特移民的祆教信仰及其丧葬习俗。

车师人殉马坑特点:早期车师贵族墓中完整殉葬马匹,配青铜马具。意义:反映游牧民族“视死如生”的生死观。

建筑遗存

生土建筑群代表:官署遗址采用“减地法”(向下挖掘形成墙体),屋顶残留汉式木构痕迹。意义:西域生土工艺与中原建筑技术的融合典范。

佛寺与祆教祭坛共存特点:同一区域内,佛教塔庙与祆教火坛遗址相邻。意义:直观展示宗教多元共存的空间格局。

特殊器物

三彩陶器特点:低温铅釉陶,器形仿粟特金银器,纹饰含伊斯兰几何图案。意义:唐代三彩工艺吸收西亚审美的物证。

铁制农具与葡萄纹陶罐特点:中原式铁犁与本地葡萄种植器具同出。意义:揭示农业技术传播推动绿洲经济发展。

文物现存和展示主要收藏地:新疆维吾尔自治区博物馆、吐鲁番博物馆、中国国家博物馆。遗址现场:中央大寺、官署区、地下寺院等建筑遗迹仍存,部分壁画、雕塑原件已移入博物馆保护。深度了解交河故城历史文化的可以深度的进入博物馆和遗址内请教专业的历史研究机构人员了解。关于实体文物的图片相对较少,可以去新疆博物馆和吐鲁番博物馆浏览。如果有出国的参加文物展的也应该多看看我们中国流失出去的众多文物,现在在国外博物馆的文物都冠宇探险所得文物,美化了非法掠夺的强盗行为。