西域钩沉

论克尔木齐文化和克尔木齐墓地的时代

内容提要:本文从克尔木齐文化的典型陶器、相关器物组合及墓地主要特征——石人等三方面并结合邻近地区的比较资料论述了克尔木齐文化的时代,认为该文化约当公元前12世纪至公元前一千纪中叶左右,是新疆的一支重要青铜时代考古文化,具有重要研究价值。本文还简要讨论了克尔木齐墓地的年代下限问题。

20世纪60年代中叶进行的阿勒泰克尔木齐(后译切木尔切克)墓地发掘,是新疆的一项重大田野发掘工作,收获甚丰,[1]但关于该墓地的主体文化——克尔木齐文化的时代问题,至今仍歧见甚大,莫遑一论,进而严重影响到该文化其他问题的深入研究。兹特撰本文进一步讨论之,不妥之处敬请指正。

一、克尔木齐墓地发掘的主要收获和关于克尔木齐文化时代问题的歧见

关于该墓地的发掘收获,我们认为主要有三:

1.填补了新疆准噶尔盆地北缘的考古发掘空白,获取了一批极具地域特色和考古文化特色的第一手实物资料,为相关研究工作打下了坚实的基础。

2.发现了克尔木齐文化,这是新疆阿尔泰山南麓第一支后被确认的青铜时代考古文化,内涵新颖,特征鲜明,对研究该地区、该文化的社会经济面貌和民族活动及与周边地区的考古文化关系都具有重大意义。

3.否定了多年来关于新疆草原石人仅系隋唐突厥文化遗存的传统观点,将新疆早期草原石人的历史上推到公元前一千纪左右,并为研究其族属提供了新的视角。

克尔木齐墓地和克尔木齐文化发现的重大意义,多年来为中外学者所关注。特别是克尔木齐文化的时代问题,更成为讨论的焦点。

应该指出,早在1985年我们就曾在《论新疆古代民族考古文化》一文中,首次提出以橄榄形陶器等为典型特征的克尔木齐文化,“与苏联南阿尔泰地区卡拉苏克文化颇为相似。关于卡拉苏克文化的年代,苏联学者一般认为在公元前1200~前700年左右。”从而大体界定了克尔木齐文化的年代框架,[2]但限于该文主旨及篇幅,当时并未多作铺陈,其后一些学者也发表了基本相同的观点,如水涛指出:“综合比较南西伯利亚青铜时代各文化的主要特征,(克尔木齐文化)与阿凡纳谢沃文化的基本面貌差距较远,与安德罗诺沃文化……也有明显的差别,从总体上看,它最接近米努辛斯克盆地的典型卡拉苏克文化遗存。”[3]吕恩国、常喜恩、王炳华等也认为:“总体感觉克尔木齐文化与卡拉苏克文化关系密切”、“二者更接近。”[4]但是也有一些学者持不同看法,认为克尔木齐“陶器与阿凡纳谢沃文化非常相似,年代大约为公元前2000~前1200年”;又说“同奥库涅夫文化存在更密切的联系”[5]。近年来持类似说者颇众,并进而引起一些更多的推测,如某些民族长途迁徙说等。如此等等,更彰显了克尔木齐文化时代研究的重要意义和紧迫性。但是正如一些学者强调指出的“目前所要急于解决的决不是大胆的推测,而需要做一些扎实的田野考古研究,从年代与文化入手去解决一些基础性问题”[6]。我们认为这种意见是正确的。就克尔木齐文化来说,关键还得从实物资料切入,具体文物具体分析(本文着重于典型陶器),多作形态学比较研究,并结合相关墓葬器物组合以及墓地主要特征等深入讨论,方可能得出比较符合历史实际的结论,这也是解决克尔木齐文化时代问题的唯一正确途径。本此,下面我们将以简报资料为基础,就以上三方面逐项讨论之。

二、克尔木齐文化时代问题再研究

(一)关于橄榄形陶器的问题

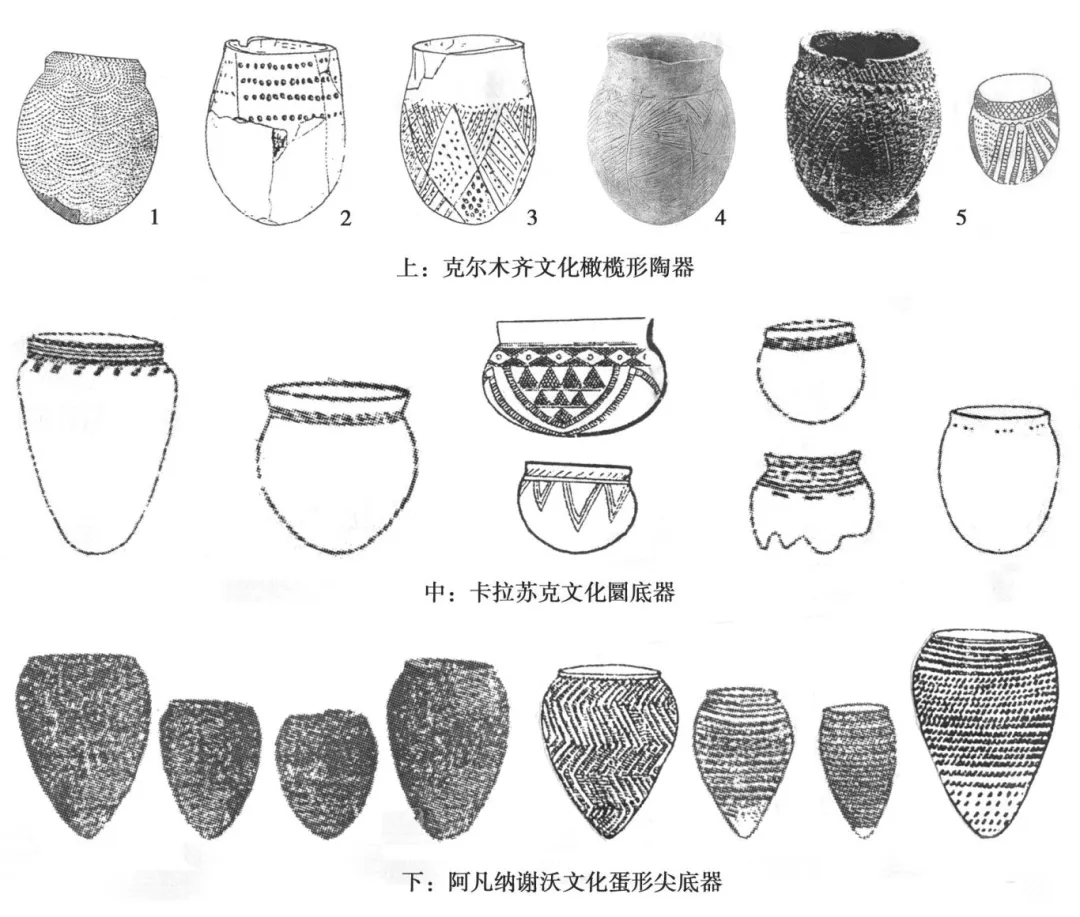

众所周知,“橄榄形陶器”(罐)是克尔木齐文化的典型器皿,造型优美、纹饰繁缛,别具一格,首现于克尔木齐,其后又相继在奇台县坎儿孜[7]和布尔津县阿合加尔[8]等地有所发现(图一,上)。它证明克尔木齐文化可能已及于东天山北麓,或至少两地有密切联系。

前已述及,关于此类陶器,有学者认为其与阿凡纳谢沃文化所出陶器“非常相似”,故二者时代当基本相同。关于阿凡纳谢沃文化的陶器,苏联著名学者吉谢列夫在其权威著作《南西伯利亚古代史》[9]中对其和其他南西伯利亚青铜时代考古文化的陶器做了详尽的讨论。他说:“(阿凡纳谢沃文化)随葬品主要是陶器,其中79%为蛋形尖底器”,强调“尖底是典型的阿凡纳谢沃陶器”[10](图一,下),可见,“蛋形尖底器”是阿凡纳谢沃文化中数量最多的典型陶器。器物形态学(类型学)是考古学研究的基本方法之一,若将阿凡纳谢沃与克尔木齐文化之典型陶器认真比较,我们就不难发现,乍看之下二者貌似相若,细审实则差异明显。首先,总体形态不同,其次,细部差异较多。以总体形态论,前者如吉氏所说为明显的尖锥底而急斜收腹,称之为“尖底瓶”似更贴切;而后者则明显作小圜底、圆腹缓收,是典型的圜底罐形器特征,二者总体形态差异一目了然。从细部观察,前者大多数口、颈、肩基本合一或不显,最大腹径在上部,然后急斜收腹;而后者口、颈、肩基本分明,折唇、直颈、斜肩,最大腹径在中部而缓收腹……这些差异看似微毫,但它正是考古研究中器物形态差异之具体反映,焉能仅以宏观上的“相似”二字概之,此实不可不察也。应该强调指出的是,迄今在克尔木齐并未发现一件典型的阿凡纳谢沃式的“蛋形尖底器”,这本身就充分说明了二者陶器形制和时代之不同。此外,它们在具体纹饰特征和构图、布局等方面也有较大差异。诚然,阿凡纳谢沃也有少量圜底器物,但相较典型和占绝大多数的“蛋形尖底器”不仅数量极微,具体形制也与克尔木齐有异,不能同语。

令人感兴趣的是,我们若将上述两种文化典型陶器之差异置诸南西伯利亚青铜文化系列中去考察,就不难发现相关演变之端倪。吉谢列夫在论述卡拉苏克文化之陶器时指出,卡拉苏克文化主要是圜底器,“在经过研究的205件陶器中,圜底器共177件,占86.3%”;“圜底器中,又以颈部陡直而高度适中的球形罐最为常见”;“折肩是叶尼塞河中游卡拉苏克器物的典型特征”[11](图一,中),具体而论其基本特征是平沿、折唇、直颈、斜肩,最大腹径已下延,收腹的弧度已由急趋缓,其底部已渐由尖锥底向圜底演变,但又保留了阿凡纳谢沃蛋形尖底器的某些遗风,如图一中之左件最鲜明。总之,卡拉苏克圜底器的整体器形已呈现出由阿凡纳谢沃到克尔木齐的中间形态。因此,在与南西伯利亚诸青铜文化的比较中,与其说克尔木齐文化的典型器——橄榄形陶罐相似于阿凡纳谢沃,还不如说“更相似”于卡拉苏克而更符合历史实际。换言之,克尔木齐文化的时代与卡拉苏克文化的时代更相当,而不是与阿凡纳谢沃文化更相当。至于奥库涅夫文化和安德罗诺沃文化的陶器特征,众所周知它们都主要是平底的罐形器和缸形器,总体特征与克尔木齐文化明显不同,于兹不赘。

图一 克尔木齐文化及相关考古文化典型陶器比较图

上:克尔木齐文化橄榄形陶器1、2.克尔木齐M16;3.94AQC:1;4.布尔津阿合加尔;5.奇台坎儿孜

(二)关于器物组合问题

器物组合是研究考古学文化时代等问题的重要依据,现将相关简报中与橄榄形陶器共存并发表了器物图从而可资讨论的有关墓葬的器物组合情况剖析如下,以便进一步探讨克尔木齐文化的时代问题。

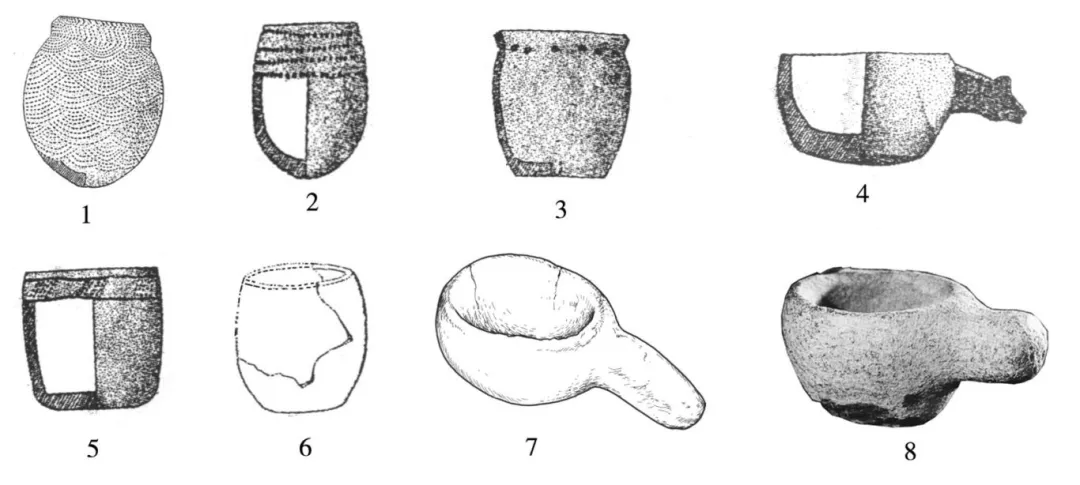

1.克尔木齐M16

该墓是克尔木齐文化的典型墓葬,已发器物组合图是:橄榄形陶罐2件,平底缸形陶罐1件,兽柄石臼1件(图二,1~4)。关于橄榄形陶罐,上节已作讨论,不赘。值得注意的是平底缸形陶罐,该器除M16外,M7亦出基本相同1件(图二,5)。此类器皿本是安德罗诺沃文化的典型器皿,多为垂腹,即鼓腹在中下部,然后下折内收,也有少量直腹平底罐[12],并延续至卡拉苏克时期。吉谢列夫说:“卡拉苏克墓出土的某些缸形平底器,也有古旧的特点……(它们)残存着安德罗诺沃陶器的某些形制”,他特别指出:“卡拉苏克墓出土的另一组平底器,是微有鼓腹的素面缸形器”,而其列举的叶尼塞河中游帖西村的卡拉苏克晚期墓中的平底素面缸形陶罐(图二,6)就与克尔木齐M16、M7所出基本相同。[13]值得注意的是,关于帖西村的平底素面缸形罐,吉氏明确指出:“其形状和制作技术,都与后来塔加尔期陶器完全相同……同塔加尔形缸形器共出,其所有特点都与桶形器相似。因此我们也将它列入带有塔加尔期特征的卡拉苏克晚期的陶器一组。”而据吉氏说,卡拉苏克文化中此类“桶形”陶器曾出土多件,[14]由此可见,克尔木齐M16和M7所出之平底素面缸形罐以及这两座墓本身都相当卡拉苏克中晚期左右,似不可能早到安德罗诺沃时期,更不可能早到阿凡纳谢沃时期。

克尔木齐出土的兽柄石臼,柄首独特,打磨光滑,工艺精细。同类器物在新疆境内的和硕县新塔拉和巴里坤县海子沿乡均有发现(图二,7、8)[15],三者形态、大小等均基本相同,唯后二者非兽柄,工艺较粗而已。根据碳十四测定,新塔拉时代在公元前二千纪中叶,但我们认为,从所出其他器物(如觚形陶杯等)及与周边同类物比较看,测年偏早,其时代当晚到公元前二千纪末叶左右。至于克尔木齐所出或当更晚至前一千纪初左右。

图二 克尔木齐M16器物组合及相关资料比较图

1-4.M16器物组合(1、2.橄榄形陶罐;3.缸形陶罐;4.石臼);5.克尔木齐M7出土;6.叶尼塞河中游帖西村卡拉苏克墓葬出土;7.和硕县新塔拉出土;8.巴里坤县海子沿乡出土

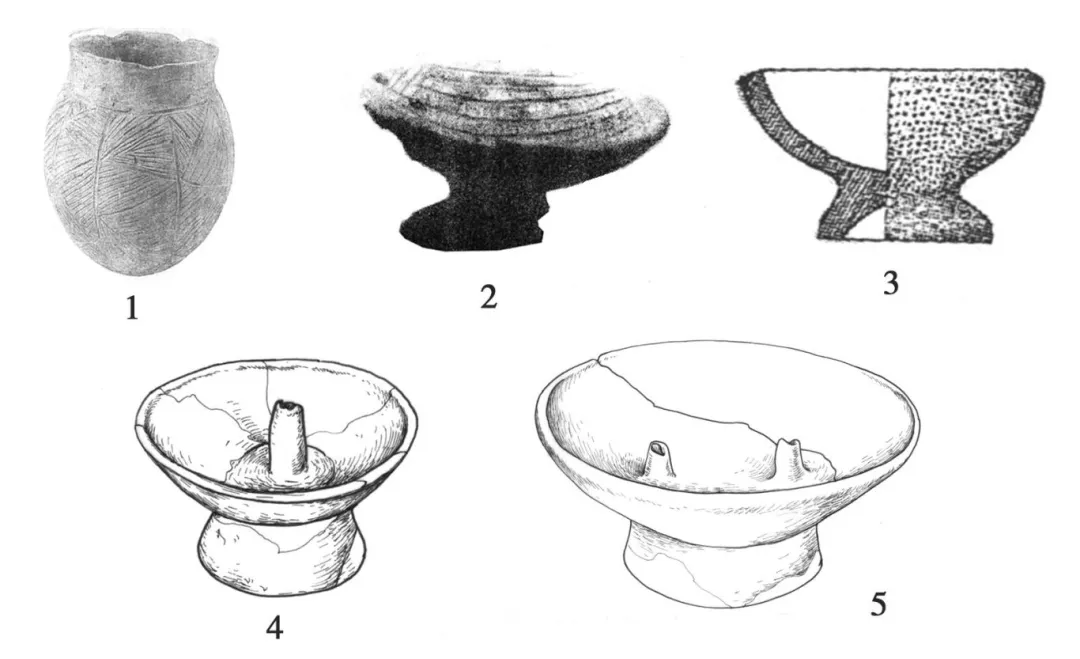

2.布尔津彩绘石棺墓

2003年在阿勒泰布尔津县阿合加尔乡发现了一座彩绘石棺墓,墓中出土了橄榄形陶罐和陶豆各1件(图三,1、2)[16],其中橄榄形陶罐形制、纹饰等与克尔木齐M16:1基本相同。陶豆则与克尔木齐M24:8(图三,3)相似,唯布尔津所出已残,形体不匀,制作较粗,而后者形态规整,工艺较细,且器表布满锥刺纹。类似M24的豆形陶器在伊犁昭苏县夏台的战国—汉代左右墓葬中也出土了两件(图三,4、5)[17],基本形制均相同,但昭苏豆盘中均置有一单孔或双孔,成为豆形陶烛台。看来三地所出时代当相差不远,从形制和制法等看,可能布尔津偏早,克尔木齐次之,而昭苏为最晚。需要说明的是,据吉谢列夫所述,阿凡纳谢沃也出有陶豆1件,但其形制与布尔津等所出均有大别,又根据前文关于阿凡纳谢沃文化和克尔木齐文化陶器的总体分析,两者文化陶豆的时代显然不同。

图三 布尔津县阿合加尔彩绘石棺墓器物组合及相关资料比较图

1、2.布尔津出土橄榄形陶罐及陶豆;3.克尔木齐M24出土陶豆;4、5.昭苏夏台墓葬出土豆形陶烛台

3.奇台坎儿孜遗址

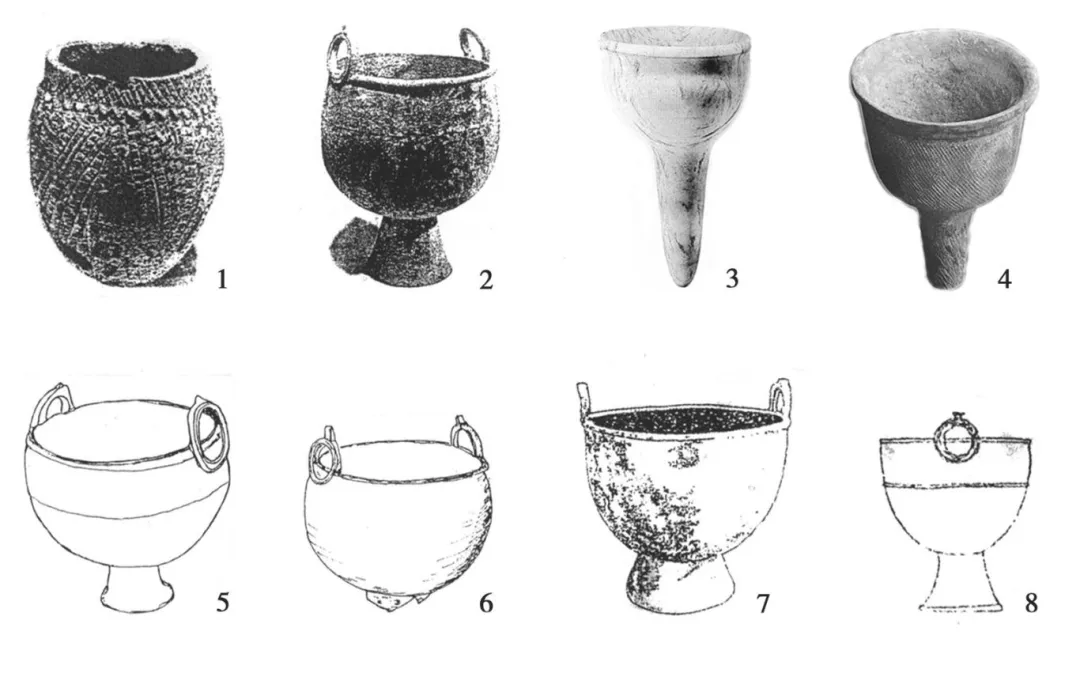

1976年以来,在奇台县坎儿孜遗址相继发现了橄榄形陶罐,铜鍑和石坩锅(俗称“将军盔”)等遗物(图四,1~3)[18],它们虽非正式发掘出土,并非严格意义上的具体单位的器物组合,但它们共存于同一遗址的情况,仍然十分值得重视,具有极重要的时代研究价值。关于这一遗址及出土遗物的年代,可从以下几点分析之。

(1)两件橄榄形陶罐形制相同,与克尔木齐M16:1和布尔津等所出几乎完全一样,是典型的克尔木齐文化遗物。它的发现意义重大,证明克尔木齐文化可能已及于东天山北麓,至少两地有着密切的经济文化联系。

(2)铜鍑1件,基本特征是直腹、圜底、圜足,口沿上直立两环耳,耳上铸蘑菇状凸纽,铜鍑高465厘米。此类青铜鍑广见于新疆阿勒泰、乌鲁木齐、巴里坤、温宿、疏附等以及内蒙古、陕西宝鸡等地,境外北高加索别什塔乌等地亦有出土(图四,5~8),学者们普遍认为,它是早期铜鍑的形式,时代约在公元前8~前7世纪左右,相当中原春秋早期。[19]

(3)石坩锅1件,口径19厘米,通高38.5厘米,上部碗形体,长乳突状柄。有人称为“石祭器”,应名石坩锅,系熔铜工具。林梅村指出,其“与河南安阳出土的晚商(陶)坩锅如出一辙,俗称“将军盔’”[20]是也(图四,4)。此类器物四川广汉三星堆也有出土,陶制。邹衡认为,它与殷墟第一期所出“非常相似。这种器物最早见于殷墟第一期,这对我们断定三星堆铜器的时代是很重要的依据。”[21]需要指出,此类器物在奇台的出土意义重大,它说明晚商时这一地区某些铜器可能为本地制造。

(4)关于坎儿孜遗址的总体文化属性,有学者认为属于木垒四道沟类型,[22]还有学者指出:“克尔木齐、四道沟等处出土的圜底深腹罐,口沿带连续压窝和孔洞的器物与卡拉苏克文化更接近,尤其是克尔木齐。”[23]关于四道沟的年代,据碳十四测定,早的距今3010±105年,晚的距今2345±90年,发掘者将其定在“相当西周—战国时期”[24],也有学者认为“大致在距今约2600~2300年左右”[25]。

以上(2)(3)(4)项的文物和遗址文化属性分析表明,坎儿孜遗址的相对年代是比较明确的,即大致在公元前12世纪至前4世纪左右,相当中原的晚商至战国时期。在这样的基础上,研判该遗址所出的橄榄形陶罐,如果没有新的有力反证资料,则该器物的年代上限当不超过前12世纪左右,这应该是基于现有资料所作出的符合历史实际的正确结论。

图四 奇台坎儿孜遗址出土器物及相关资料比较图

1—3.奇台坎儿孜遗址出土橄榄形陶罐、铜鍑及石坩锅;4.安阳殷墟出土陶坩锅;5.哈巴河铁热克提出土铜鍑;6.乌鲁木齐出土铜鍑;7.陕西宝鸡出土铜鍑;8.北高加索别什塔乌出土铜鍑

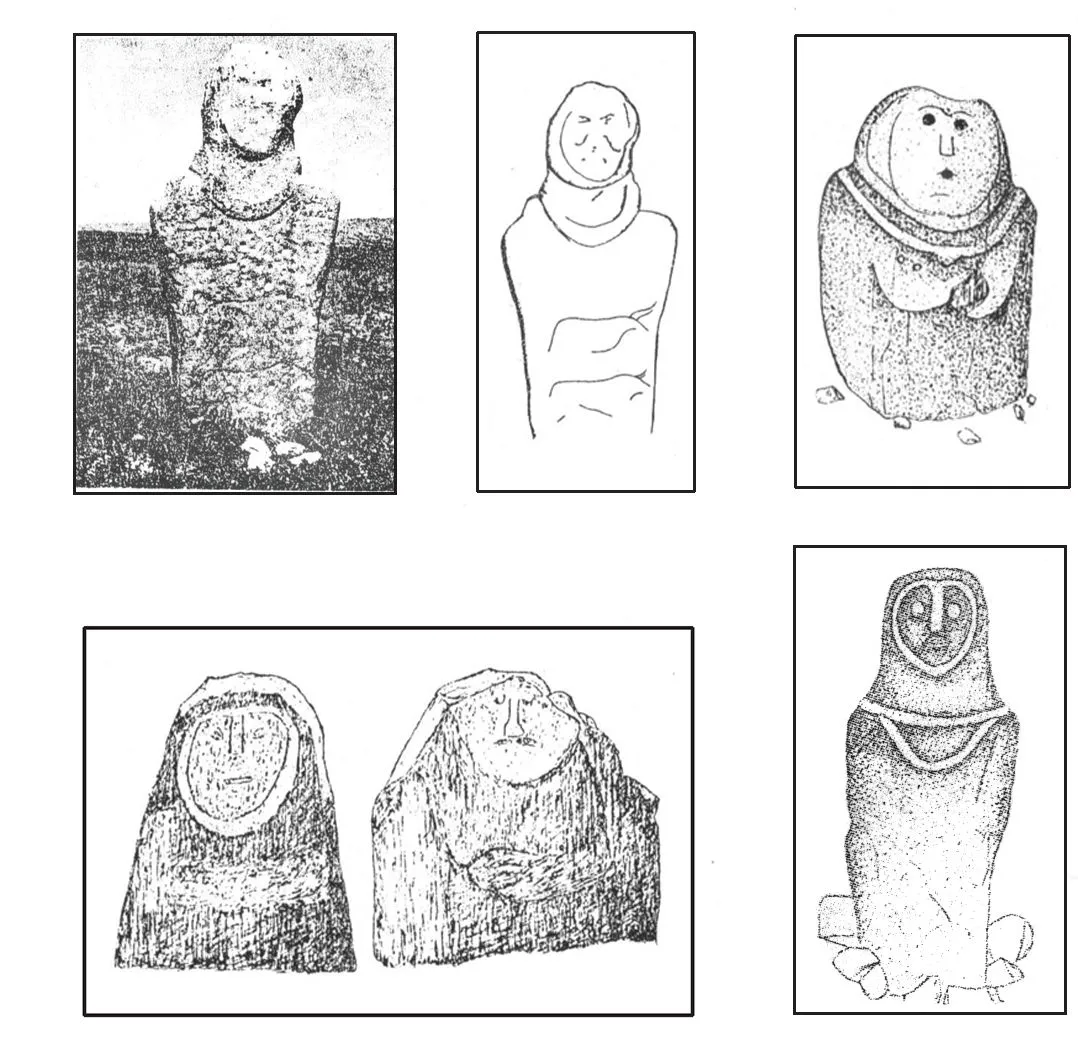

(三)关于墓地石人问题

墓葬前(一般是东)立石人(或条石)是克尔木齐文化的普遍现象和显著地表特征,其代表性墓葬M16等均如是(图五)。一些学者也强调指出:“切木尔切克文化的典型特征为石人墓”、“墓地立石人是切木尔切克文化的典型特点。”[26]“克尔木齐墓地最重要的发现莫过于那些青铜时代的墓地石人。”[27]但是以往的研究往往对此疏漠不析,我们认为这是重大不足。

图五 克尔木齐文化墓地石人图

应该指出,石人墓是广布于欧亚大草原的某些古代游牧民族的历史遗存,依其地域和族属的不同而产生于不同的时代。就克尔木齐文化石人墓而言,我们已在前文中从典型陶器和器物组合两方面探讨了其时代问题,现再就新疆石人墓基本情况并结合南西伯利亚青铜文化石人墓产生问题,对克尔木齐文化石人墓的时代做进一步的讨论。

首先,关于新疆石人。根据现有资料,目前已发现新疆墓地石人约200尊左右,遍布北疆草原和天山南北麓,而以阿勒泰地区为最多。[28]但发掘资料较少,除克尔木齐外,还有温泉县阿尔卡特,温宿县包孜东等。根据发掘和调查资料,它们的时代都晚到唐代突厥时期左右。[29]另外,昭苏县小洪那海石人墓虽未发掘,但该石人下部刻有古文字,经中外学者研究后确认为古粟特文,刻文中提到突厥汗国第三代王木杆可汗及其孙泥利可汗等,[30]从而也确定了该墓葬年代为唐突厥时期。关于克尔木齐石人墓,发掘简报曾依据相关出土文物将其初定为战国左右,但从我们前面分析的典型陶器及器物组合等情况看,其时代似乎当更早一些,上限可能到公元前12世纪左右,以目前资料,这应该是新疆最早的石人墓资料之一了。

对此,收集中外石人资料颇丰并对石人形态及其时代关系等有较多研究的王博也指出:“根据考古发掘资料,初步可以推测新疆石人与亚欧草原其他地带石人出现的时间差不多,大约在公元前1000年左右”[31],认为“(新疆)墓地石人产生初期,即青铜时代(公元前1200~700年),这一时期石人主要分布于阿勒泰地区。”更指出“切木尔切克石人的上限可以推至青铜时代的晚期(公元前1200年),而晚期则可到早期铁器时代。”[32]这些看法与我们基本相同,是比较符合实际的。

其次,关于南西伯利亚墓地石人问题。当前不论学术界对克尔木齐文化的时代问题持何歧见,但都普遍认为,克尔木齐文化与南西伯利亚相关青铜文化关系密切,故需在此对南西伯利亚石人产生问题,稍作讨论。如果我们细读吉谢列夫的《南西伯利亚古代史》的相关章节就不难发现,他在详论阿凡纳谢沃文化(公元前3千纪末至前2千纪初)和安德罗诺沃文化(前1700~前1200)时,均只字未提及墓地石人的存在,[33]只是在介绍安德罗诺沃阿巴干Ⅳ号墓时提到该墓出有两块骨雕人面像,但却强调指出:“这是某些卡拉苏克石碑的写实性人面图像的直接前驱。”[34](图六,上)他在紧接着论述卡拉苏克文化墓葬时(前1200~前700)却多次和明确地提到了墓地石人的存在。他说:“卡拉苏克墓地石刻大都是形制特别的剑形尖头石碑……有的刻像多少带有写实性的人脸浮雕……大多数人像除眼睛一般表现为两个同心圆以外,额上还有一个同心圆。”“还有一种扁平的石碑,它的宽棱也刻有这样的脸像。”“在叶尼塞河沿岸,……这些脸形呈椭圆形,完全是人脸的比例。”他还特别指出:“卡拉苏克人像性别是特别明显的,一部分石刻可以认为是女人的形象,因为刻有乳房,甚至似乎有女性生殖器,其余人像显然是男像。”[35](图六,下)《中国大百科全书·考古学》卷“卡拉苏克文化”条也明载:“(该文化)年代约当公元前第2千年末到前第1千年初,晚于安德罗诺沃文化……卡拉苏克文化有一类遗存是石刻,系一种剑形的尖头石碑,一般立于墓葬附近,碑的前棱下部刻有兽角兽身的人面形象,少数是人面浮雕。一部分刻出女性特征,其余则为男像。”[36]该书“突厥石围栏和石雕人像”条也提出了类似的观点。[37]以上资料都说明卡拉苏克时期确已经出现了以前没有的墓地石人。有学者认为无论是阿凡纳谢沃时期、安德罗诺沃时期,还是卡拉苏克时期,都没有墓地立石人的习俗,这是不确的,从以上资料来看,阿凡纳谢沃时期和安德罗诺沃时期确实没有,但卡拉苏克时期则确已存在。

图六 1.安德罗诺沃文化墓中骨雕人面像;2.卡拉苏克文化墓地石雕、石人图

应该指出,有学者认为奥库涅夫文化(约公元前第二千年上半叶)很可能已产生了墓地石人。其依据是:米努辛斯克个别墓葬发现了两尊“随葬石人”[38],并认为均是女性;因其雕刻风格与奥库涅夫文化所出之骨雕人像很相似,故可推定这两件随葬石人为奥库涅夫时期;又鉴于早期墓地石人均为女性形象,与奥库涅夫随葬女性石人传统一致,故可进一步推定墓地石人当产生于奥库涅夫时期。

南西伯利亚墓地石人究竟产生于何时是可以进一步讨论的,但是我们认为根据现有资料,上述说法尚存诸多疑问:首先,这两尊随葬石人已失去了原有的墓葬关系和共存器物,时代难以判明。若仅凭“雕刻风格”与奥库涅夫骨雕人像“相似”而就论定为奥库涅夫时期,其依据似显单薄;其次,由于奥库涅夫文化是上世纪60年代从安德罗诺沃文化中析出的,因而所谓“奥库涅夫骨雕人像”与我们前文引述的吉谢列夫所说的安德罗诺沃阿巴干IV号墓的两片骨雕人像,是否一回事需要究明,因为它涉及到两种不同的文化和时代。当然不论是与非是,其性质都可能如吉氏所说的:“这是某些卡拉苏克石碑的写实性人面图像的直接前驱。”再次,我们认为“随葬石人”与“墓地石人”是两个不同的概念,它们可能有意识形态上的相通,但两者不能简单等同和做同时代的置换推理,上述吉氏所言就是证明。因为很显然,前者只是墓中随葬品(当然具有某种功能作用),而后者则是代表了一种考古文化的屹立于地面的大型人形碑刻和典型地表特征,两者无论在表现形式上、实物意义上或论证价值上都难以比论。毫无疑问,能证明奥库涅夫文化或其他南西伯利亚青铜文化已存在墓地石人的最直接的证据就是该文化的墓地石人本身,正如我们前文所引征的国内外资料已确证了卡拉苏克文化已存在墓地石人一样。

若我们以上关于新疆并参考近邻南西伯利亚墓地石人产生年代的讨论基本无误,则以墓地石人为地表基本特征的克尔木齐文化的时代上限也就比较明确了。也就是说,当在公元前12世纪左右。换言之,不论克尔木齐文化中是否含有先于它的其他文化因素或文物,根据考古学以晚期文物断代的基本原则,其上限只能以克尔木齐墓地石人产生的年代为节点。

最后应该指出,由于欧亚草原石人分布地域广泛,延续时代久远,因而不同时代,不同地域以及不同民族和不同考古文化之间,都可能具有不同的石人形态特征和文化内涵,正如前述墓地石人并非仅是突厥遗存一样;也正如克尔木齐墓地石人与卡拉苏克墓地石人形态有较大差异因而也就成为两种不同的考古文化一样,这些都是不言中事。但此非本文讨论主旨,本文所要讨论的仅是克尔木齐墓地石人产生的年代及由此而推及的克尔木齐文化的时代问题。

以上我们从克尔木齐文化的典型陶器——橄榄形陶罐、相关器物组合(共存)以及墓地石人等主要方面并结合邻近地区相关资料,分析研究了克尔木齐文化的时代问题。总的看,上述三方面反映的时代关系基本上是相互吻合和比较统一的。

我们的结论是:

1.克尔木齐文化的典型陶器——橄榄形陶罐,与阿凡纳谢沃文化的典型陶器——蛋形尖底器基本形态有别,两者并非同一时代。

2.现有资料表明,橄榄形陶罐及相关器物组合(共存)的时代约在公元前12世纪至前一千纪中叶左右。

3.墓地石人是克尔木齐文化的典型地表特征,约产生于公元前12世纪左右。

4.克尔木齐文化与南西伯利亚青铜时代的卡拉苏克文化有密切联系,两者时代基本相同。

5.克尔木齐文化的时代当在公元前12世纪至前一千纪中叶左右或稍晚。不可能上逾千年而与阿凡纳谢沃文化同时,也与奥库涅夫文化无关。

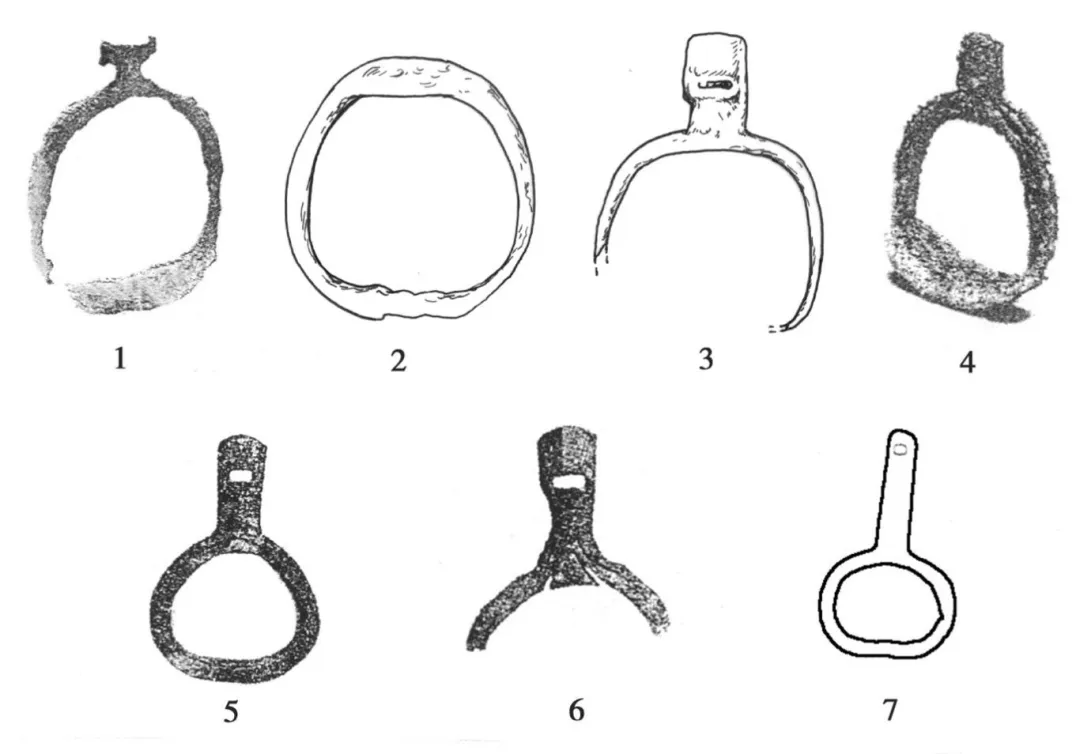

三、关于克尔木齐墓地的时代下限问题

根据发掘资料,该墓地的年代下限要远较其主体文化——克尔木齐文化为晚。该墓地曾出土铁马镫1件(图七,1)[39],关于铁马镫,据笔者查知,迄今新疆共发现5件:除克尔木齐墓地外,乌鲁木齐盐湖古墓出土两件,略残(图七,2、3)[40],特克斯恰布其海墓葬出土1件(图七,4)[41],以上诸件形制和大小基本相同,镫环均作圆弧三角形,镫环上有带孔直柄(克尔木齐及盐湖的一件柄均已残,但明显可见原有柄);第5件出自阿勒泰市克孜加尔墓地,唯该器已破碎成块,形制不明[42]。

盐湖的两件,发掘简报分别定为唐、元时期;恰布其海1件,被定为唐。根据考古资料和学者考证,公元3世纪以前,世界各地都没有真正的金属马镫,中国也不例外。[43]迄今年代最早的铁马镫于1976年发现于甘肃武威南滩魏晋墓中,1件,因残损过甚,原报告无图无照片,形制不明。[44]1965年辽宁北票县北燕冯素弗(卒于公元415年)墓发现了1副两件桑木心外包鎏金铜片,镫孔内面钉薄铁片的马镫,其形制与克尔木齐、盐湖和特克斯恰布其海所出基本一样,也是圆弧三角形镫环,上有带孔直柄(图七,5、6)。[45]有学者认为,“从中国已发现的马镫来看,似乎椭圆形镫环的马镫比三角形镫环的马镫要早”[46](图七,7)。以上情况表明,克尔木齐出铁马镫的墓葬的时代最早可能在公元5~6世纪左右。根据上述分析,我们初步认为,从铁马镫来看,克尔木齐墓地的下限至少要延续(或断续延续)到公元5~6世纪左右,这已较克尔木齐文化时代下限后延千年左右了。这无疑对于研究阿勒泰地区的考古文化、社会经济、民族活动等都具有重大意义。另外,新疆迄今发现的5件铁马镫都是单镫,其因不明,学界一般认为,单镫一般是供乘者上马用的,而不像双镫是供骑乘用的。当然,从单镫到双镫也有一个发展过程。

图七 克尔木齐墓地铁马镫及相关资料比较图

1.克尔木齐墓葬出土;2、3.乌鲁木齐盐湖一、二号墓出土;4.特克斯恰布其海墓出土;5、6.辽宁北票北燕冯素弗墓出土;7.河南安阳孝民屯晋墓出土

(文中图二,7;图三,4、5;图七,2、3为新疆文物考古研究所何晓女士绘制,在此向新疆文物考古研究所和何晓女士表示感谢。)

注释:

[1] 新疆社会科学院考古研究所:《新疆克尔木齐古墓群发掘简报》,《文物》1981年第1期。

[2] 穆舜英,王明哲:《论新疆古代民族考古文化》,新疆社会科学院考古研究所:《新疆古代民族文物》,文物出版社,1985年,第4页。

[3] 水涛:《新疆青铜时代诸文化的比较研究——附论早期中西文化交流的历史进程》,《国学研究》第一卷,北京大学出版社,1993年。不过文中他将卡拉苏克文化的年代上限提前。

[4] 吕恩国,常喜恩,王炳华:《新疆青铜时代考古文化浅论》,收入《苏秉琦与当代中国考古学》,科学出版社,2001年。

[5] 〔美〕陈光祖著;张川译:《新疆金属器时代》,《新疆文物》1995年第1期。

[6] 贾伟明,巫新华,艾丽森·拜茨:《准噶尔地区史前考古研究》,《新疆文物》2008年第1~2期。

[7] 薛宗正:《新疆奇台发现的石器时代遗址与墓葬》,《考古学集刊》第2集,中国社会科学出版社,1982年。

[8] 张玉忠:《布尔津县发现的彩绘石棺墓》,《新疆文物》2005年第1期。

[9] 〔苏〕吉谢列夫著;新疆社会科学院民族研究所译:《南西伯利亚古代史》(上册),内部印刷,1981年。

[10] 〔苏〕吉谢列夫著;新疆社会科学院民族研究所译:《南西伯利亚古代史》(上册),第14、30页,第203页,图三、四。

[11] 〔苏〕吉谢列夫著;新疆社会科学院民族研究所译:《南西伯利亚古代史》(上册),第64~65页,第209页,图十三。

[12] 〔苏〕吉谢列夫著;新疆社会科学院民族研究所译:《南西伯利亚古代史》(上册),第206页,图八。

[13] 〔苏〕吉谢列夫著;新疆社会科学院民族研究所译:《南西伯利亚古代史》(上册),第65页,第208页,图十一:14(按译本中将图十、十一的文字说明搞颠倒,应对调)。

[14] 〔苏〕吉谢列夫著;新疆社会科学院民族研究所译:《南西伯利亚古代史》(上册),第65页。

[15] 新疆社会科学院考古研究所:《新疆古代民族文物》,文物出版社,1985年,图38。刘国瑞,祁小山:《哈密古代文明》,新疆美术摄影出版社,1997年,第13页,图8。

[16] 张玉忠:《布尔津县发现的彩绘石棺墓》,《新疆文物》2005年第1期。

[17] 新疆社会科学院考古研究所:《新疆古代民族文物》,图175、177。

[18] 薛宗正:《新疆奇台发现的石器时代遗址与墓葬》,《考古学集刊》第2集;新疆维吾尔自治区文物局等编:《新疆文物古迹大观》,新疆美术摄影出版社,1999年,第298页,0811—0813;祁小山,王博:《丝绸之路·新疆古代文化》,新疆人民出版社,2008年,第202页,图5、6,第204页,图1。

[19] 乌恩:《早期铁器时代内蒙古长城地带与相邻地区的文化联系》,《探古求原——考古杂志社成立十周年纪念学术文集》,科学出版社,2007年,第118页,图18B1;郭物:《青铜鍑在欧亚大陆的初传》,《欧亚学刊》第一辑,中华书局,1999年,第253页。

[20] 林梅村:《吐火罗人的起源与迁徙》,《新疆文物》2002年第3~4期。按安阳殷墟“将军盔”图片是林梅村先生提供的,特此表示衷心感谢。

[21] 邹衡:《三星堆文化与夏商文化的关系》,四川省文物考古研究所编:《四川考古论文集》,文物出版社,1996年,第57页。

[22] 陈戈:《关于新疆远古文化的几个问题》,《新疆文物》1985年第1期。

[23] 吕恩国,常喜恩,王炳华:《新疆青铜时代考古文化浅论》,见《苏秉琦与当代中国考古学》,第222页。

[24] 新疆文管会:《木垒县四道沟遗址发掘报告》,《考古》1982年第2期。

[25] 陈戈:《关于新疆远古文化的几个问题》,《新疆文物》1985年第1期。

[26] 王博:《切木尔切克文化初探》,《考古文物研究》,三秦出版社,1996年。

[27] 林梅村:《吐火罗人的起源与迁徙》,《新疆文物》2002年第3~4期。

[28] 国家文物局主编:《中国文物地图集·新疆维吾尔自治区分册》,文物出版社,2012年;参见吐鲁番、昌吉、博尔塔拉、伊犁、乌鲁木齐、哈密、巴音郭楞、塔城等地州市“文物普查资料”,分见《新疆文物》1988年第3期、1989年第3期、1990年第1、2期、1991年第1、4期、1993年第1期、1994年第3期等;李征:《阿勒泰地区石人墓调查简报》,《文物》1962年第7~8期合刊;王明哲:《新疆古代石雕人像简介》,《新疆社会科学》1987年第3期;王博:《新疆草原石人和鹿石》,新疆维吾尔自治区文物局等编:《新疆文物古迹大观》,新疆美术摄影出版社,1999年。

[29] 新疆社会科学院考古研究所编:《新疆考古三十年》,新疆人民出版社,1983年;新疆社会科学院考古研究所:《新疆古代民族文物》;王博等:《温宿包孜东墓葬群的调查和发掘》,《新疆文物》1986年第2期。

[30] 〔日〕大泽孝著;于志勇译:《新疆伊犁河流域的粟特文题铭石人——关于突厥初世王统的资料》,《新疆文物》2001年第1~2期合刊。

[31] 王博:《新疆草原石人和鹿石》,新疆维吾尔自治区文物局等编:《新疆文物古迹大观》,第404页。

[32] 王博,祁小山:《丝绸之路草原石人研究》,新疆人民出版社,1995年,第206~207页。

[33] 〔苏〕吉谢列夫著;新疆社会科学院民族研究所译:《南西伯利亚古代史》(上册)第二章,阿凡纳谢沃时期;第三章,安德罗诺沃时期。

[34] 〔苏〕吉谢列夫著;新疆社会科学院民族研究所译:《南西伯利亚古代史》(上册)第三章,第38页;第206页,图八:3、4。

[35] 〔苏〕吉谢列夫著;新疆社会科学院民族研究所译:《南西伯利亚古代史》(上册)第四章,第81~83页,图十四、十五。

[36] 《中国大百科全书·考古学》,中国大百科出版社,1986年,第249页。

[37] 《中国大百科全书·考古学》,第535页。

[38] 按墓中随葬石人,克尔木齐的M21也出土了1件,发掘简报称之为“石人俑”。有一种意见认为,随葬石人“主要是起到保护神的作用,所以随葬石人不能称作‘石人俑’”。其实这是一种误解。按“俑”是一种统称,《中国大百科全书·考古学卷》第622页有专门的“俑”词条和极详尽的解释,指出它包括各个时代、各种质地(木、陶、石、纸等)和各类功能的随葬俑,其中就明确包括“镇墓压胜的神物”。可见所谓“保护神”之类是可以称之为“俑”的。而且这种“随葬石人”是否即是“保护神”或是否都是“保护神”也还可以再一步研究,因为米努辛斯克的2尊随葬石人中,有一尊仅高425厘米,作为“保护神”是否过小了一点?

[39] 新疆社会科学院考古研究所编:《新疆古代民族文物》图166,文物出版社,1985年。

[40] 王炳华:《盐湖古墓》,《文物》1993年第10期,图23、24。

[41] 祁小山,王博:《丝绸之路·新疆古代文化》第251页,图14。

[42] 新疆文物考古研究所:《2009年阿勒泰市克孜加尔墓地发掘简报》,《新疆文物》2010年第1期。

[43] 孙机:《唐代的马具和马饰》,《文物》1981年第10期。

[44] 武威地区博物馆:《甘肃武威南滩魏晋墓》,《文物》1987年第9期。

[45] 黎瑶渤:《辽宁北票县西官营子北燕冯素弗墓》,《文物》1973年第3期;王巍:《东亚地区古代铁器及冶铁术的传播与交流》,中国社会科学出版社,1999年。

[46] 齐东方:《日本藤之木左坟出土马具文化渊源的考察》,《文物》1987年第9期;中国社会科学院考古研究所安阳队:《安阳孝民屯晋墓发掘报告》,《考古》1983年第6期。

(作者单位:新疆文物考古研究所)