西域钩沉

从丝路舶来到衣被苍生:棉花改写中国纺织史

丝绸作为中国人的伟大发明之一,据相关研究表明,至司马迁所处的公元前一世纪与公元前二世纪之交,蚕丝制品便逐渐通过海陆两路传播至波斯。

随着丝绸行销世界,“丝绸之路” 由此得名。更有学者提出,中国人驯化、培育家蚕的历史可追溯至 7000 年前。【1】

尽管中国素有 “丝绸之都” 的美誉,但无论是在古代还是现代,丝绸都并非大众普遍穿着的面料。

在汉代,朝廷明令禁止商人穿着丝绸;《孟子》中记载 “五十者可以衣帛”,可见当时仅允许老者穿着丝绸以养生。

即便在当今,丝绸价格已大幅降低,穿着纯棉衣物的人群依然更为广泛。这主要是因为相较于丝绸,纯棉衣物更加柔软、贴身且舒适。

如今,棉布成为我们使用最为频繁的布料,但棉布在中国的流行时间相对较晚。

元代时,棉花的种植面积与产量已颇为可观;到了明朝,朱元璋更是以强制手段在全国范围内推广棉花种植。此后,棉花逐渐取代丝麻,成为中国人日常服饰的主要原料。

那么,在中国明朝以前,古代普通百姓日常穿着何种材质的衣服?

棉花又是何时传入中国,其价格如何从昂贵变得亲民,进而走进老百姓的生活?

在棉花的发展历程中,是否有关键人物起到重要的推动作用?接下来,让我们带着这些疑问,一同探寻棉花在中国的发展轨迹。

01

棉花传入前中国人的穿着

在棉花传入中国之前,葛麻和兽皮是人们最常用的制衣材料。“披麻戴孝” 这一习俗,或许便源于此。

葛麻虽然透气性良好,适合夏季穿着,但因其纤维较为粗糙,穿着时容易引起皮肤刺痒。而且,葛麻透气性过强,在寒风凛冽的冬天难以起到保暖作用,北风一吹,热气便消散殆尽,令人倍感寒冷。

或许有人会想到皮草,但能够从事打猎获取兽皮的人毕竟是少数,并且皮草衣物既不透气,外观也不够美观。远远走来一个身着狗皮大衣的人,往往会给人留下不好的印象。

当然,也存在美观且高档的服饰,那便是大名鼎鼎的丝绸。丝绸衣物不仅美观,还兼具柔软贴身、透气保暖的特性,但它是上层阶级的专属。

丝绸的制作工艺极为繁琐,从养蚕、吐丝、煮茧、拨丝到纺织,每一个环节都需要耗费大量的人力与物力,再加上蚕宝宝对生长环境要求极高,这使得丝绸价格不菲。

正因如此,棉花传入中国后,逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。从棉布到棉袄,从棉被到被单,棉花在古代中国普通人的生活中发挥着举足轻重的作用。尽管棉花在丝绸之路上并非贵重物品,但刚传入中国时,其价格依然高昂。

在唐代,内地尚未形成棉花规模化种植,主要依赖从西域输入的非洲棉。

这种棉布被称为 “白叠布” 或 “白氍巾”,由于原料需通过丝绸之路长途运输,导致供应量极为有限。在唐代,棉布制品具有身份标识功能,杜甫见到此物对其赞叹到 “细软青丝履,光明白氍(qú)巾”。

即便到了宋朝,棉布也是非常珍贵的,宋代谢枋得的诗句 “洁白如雪积,丽密过锦纯,羔缝不足贵,狐腋难比伦…… 剪裁为大裘,穷冬胜三春”,也描绘了棉布的优良品质。

那么,棉花是如何一步步传入中国,从贵族阶层走向普通百姓生活,成为中国人常见之物的呢?

02

棉花的传入路径与发展

棉花原产于印度,在印度半岛有着悠久的栽培历史。早在公元前 1500 年的《吠陀经典圣诗》中,就有 “织布机上的线” 的诗句,可见当时棉花已进入大规模生产阶段,能够用于织布。【2】

棉花传入中国主要有两条路径:一条是通过陆上丝绸之路,从北方传入中国新疆地区;另一条是经由海上丝绸之路,从东南亚传播到海南和两广地区。

汉代时,西南和新疆地区盛产棉布,而中原地区并无棉花的种植与利用。从读音上看,“白迭” 可能是由古波斯语 pambak(棉花)、dib 或 dēp(锦)音译而来,也写作 “白绁”,由此推测新疆的 “白迭” 极有可能是从西亚、中亚传入的非洲棉。【3】

南方一路则是先传入海南、福建、广东,再传播到江浙一带,这一路传来的棉花是亚洲棉。

据说多年生的棉株虽然容易移植,但不耐寒,而一年生的品种(草棉)更适合在较冷的地区生长。亚洲棉原本是适应热带、亚热带地区生长的多年生木本植物,长江流域气温偏低,亚洲棉无法在那里越冬。

从西汉到宋代,经过棉农长期的选育,终于培育出适合北部地区生长的一年生草本亚洲棉,亚洲棉这才得以推进到长江流域。

有专家认为,亚洲棉从 “木” 变成 “草”,是棉农长期密植的自然结果。【4】到了 12 世纪,棉花已成为长江下游地区的重要作物。

《棉的全球史》的作者乔吉奥・列略指出,宋朝未能大规模种植棉花的根本原因在于,中国本土麻制品的纤维与棉花纤维长度不同,若要纺棉则需要更换设备。

13 世纪,蒙古大军入侵中原,开始大力推广棉花种植,将棉花视为重要的 “经济作物”,并以棉花作为税收标的。1365 年,有法令强制规定所有超过五亩地的农户必须种植棉花。【5】

到了朱元璋时期,对棉花种植更为重视。他下令,农民有田 5 - 10 亩的,需种植桑、麻、棉各半亩,10 亩以上则翻倍种植,地方官员若不督促落实将受到处罚。

这一系列举措使得棉花种植在全国范围内迅速普及,产量大幅提升。

与此同时,棉纺织技术不断革新,生产成本进一步降低,棉花及其制品的价格逐渐变得亲民,棉布开始成为人们日常生活中的主要制衣材料。

03

关键人物:黄道婆与棉纺织业的发展

谈到棉的发展,就不得不提黄道婆。她堪称中国棉纺织史上的关键人物。大约在 1245 年,她出生于松江府乌泥径镇(今上海徐汇区华泾镇)的一个贫困家庭。

当时正值宋元交替,战乱频繁,江南百姓生活困苦不堪。黄道婆自幼参与劳动,凭借其心灵手巧,很快便熟练掌握了纺织的全部操作工序。

然而,她在婆家的生活十分悲惨,于是在 1263 年前往崖州(今海南岛)。在崖州,当地先进的木棉纺织技术深深吸引了她,她与黎族人民结下深厚情谊,虚心学习纺棉工具和技术。经过多年钻研,黄道婆成为技艺精湛的棉纺织家。

13 世纪末叶,元朝推行恢复生产的措施,江南经济逐渐好转,黄道婆于元成宗元贞元年(1295 年)回到故乡。她将在海南所学毫无保留地传授给乡亲,结合当地生产实践,对棉编织工具与技术进行全面改革,制造出新的擀、弹、纺、织等工具。

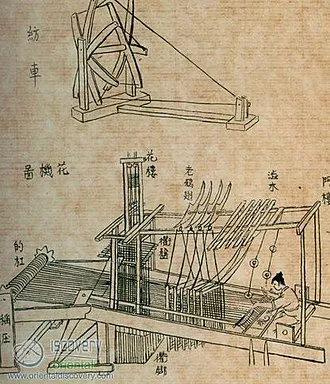

黄氏织布机示意图

她还借鉴传统丝织技术,汲取黎族织 “崖州被” 的长处,与乡亲共同研究棉织技术,织出的被、褥、带、帨等花纹鲜艳如画,“乌泥泾被” 闻名全国。在她的推动下,松江、太仓和苏杭等地纷纷采用新方法,棉纺织业迅速发展,有 “松郡棉布,衣被天下” 的美誉,民间也流传歌谣歌颂她的功绩。

黄道婆的贡献极大地促进了棉花在江南地区的普及和棉纺织业的发展,让棉布能够更广泛地走进老百姓的生活。

棉花从传入中国到融入老百姓生活,经历了漫长的历史过程。

其在丝绸之路的传播、价格的变迁,以及与古代普通人制衣材质的更替等,都与中国社会的发展紧密相连。

而黄道婆等人物的贡献,更是在棉花普及和棉纺织业发展中起到了关键推动作用,深刻改变了中国人的生活。