海外拾遗

鸵鸟及鸵鸟卵传入中国考证

内容提要

鸵鸟及鸵鸟卵初传当在西汉时,鸵鸟卵应该更早一些,它们主要来自西亚一带,经陆上丝绸之路来到中国。至唐朝时,开始引起朝野上下的重视和兴趣,鸵鸟这一名称也开始正式流行。此后随着中西交通与交往的中断,它们也就渐渐消失在中国人的视野之外。直到明朝郑和下西洋时,阿拉伯半岛等地才重新入贡。它们的传入无疑是对中西文化交流的一种贡献。

在汉唐时期中西亚诸国入贡的动物当中,最让中国人感到惊异与称羡的大概要数鸵鸟及鸵鸟卵了。因为自古以来中国本土未出产过这么大的长翅膀的“鸟”,当然也没有见过如此大的蛋。因而无论是在唐帝王陵寝的神道石刻中,还是在唐人的诗歌中,都有鸵鸟的形象及身影。鸵鸟及鸵鸟卵何时及如何传入中国,对中国人的生活及文化艺术有何影响,这都是一个有趣并值得关注的问题。

鸵鸟是世界上现存体形最大而且不能飞的鸟类,其头小,眼睛大,颈部很长,羽毛蓬松,翼羽退化。脚有两趾,具有发达的下肢,奔跑时速度可达每小时60公里。一般高2.7米,体重可达150公斤。其卵亦很大,直径约有16厘米。鸵鸟原产西亚和非洲,这里多沙漠地带,气候干燥,适宜鸵鸟生长。

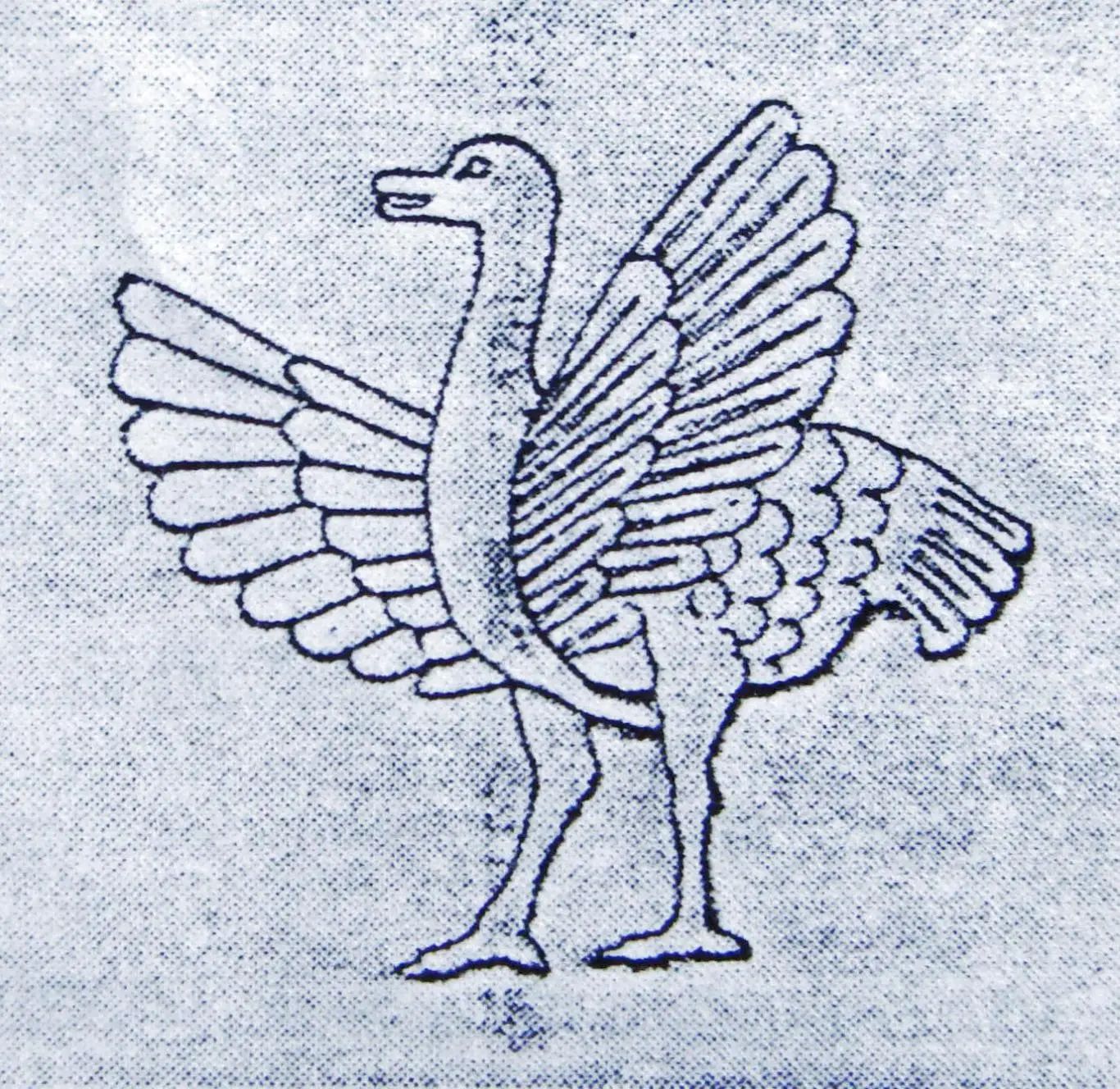

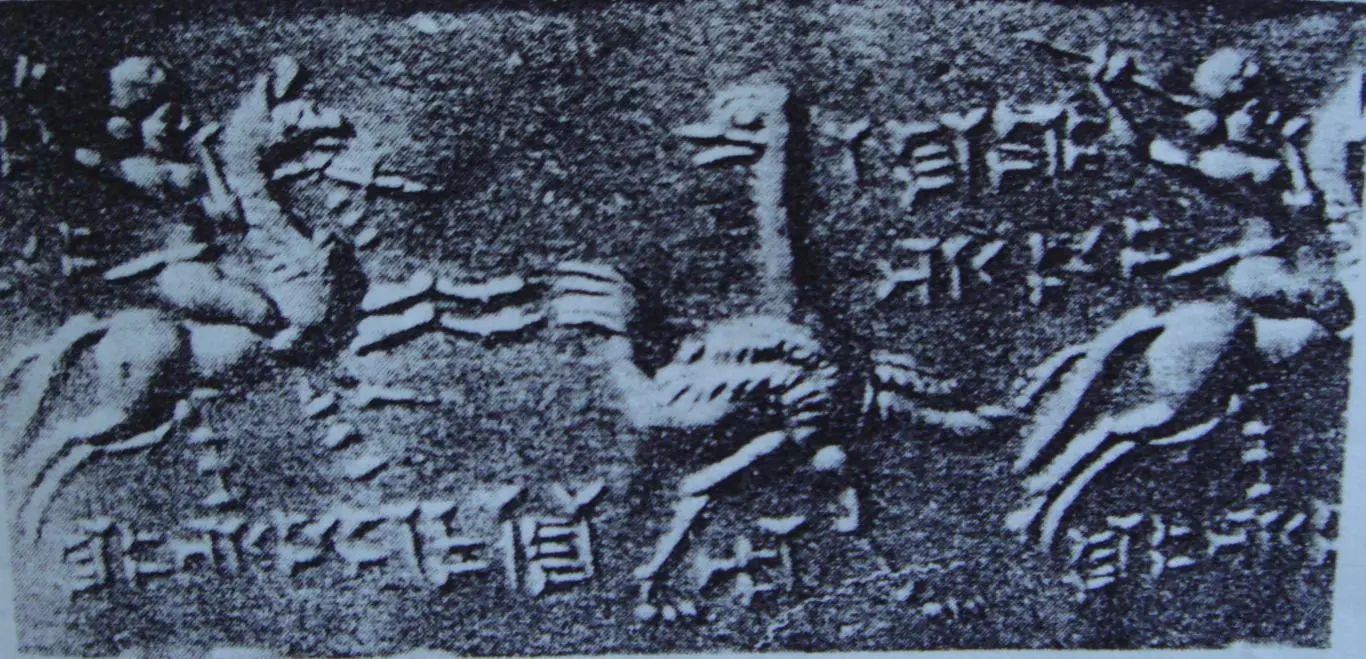

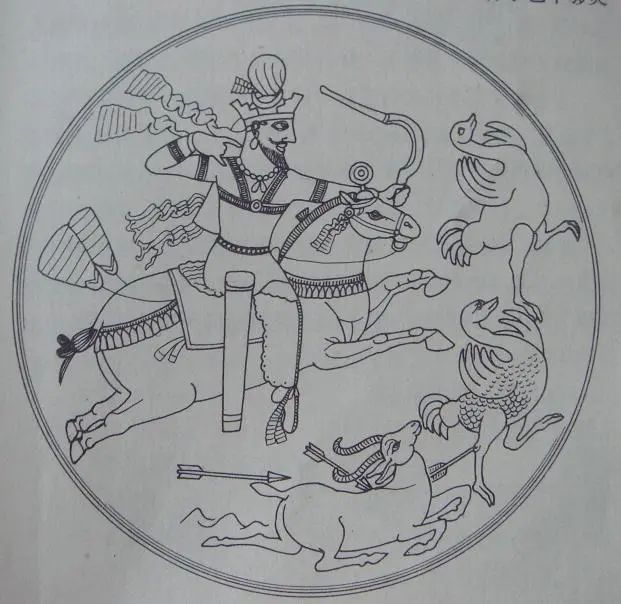

早在公元前5000年前,出土的西亚地区的彩陶中就有长颈、小头、长脚的鸵鸟的形象。此外西亚地区出土的上古时期的象牙线雕、青铜的圆筒印章及建筑浮雕上也均有鸵鸟形象,如阿卡得王朝时代(前2350~前2154年)的圆筒印章上就有比较写实的鸵鸟形象。古亚述帝国的帝王的碑文中,也常有帝王狩猎鸵鸟的记载,一些被生俘的鸵鸟被圈养在帝王的苑囿里供观赏。该帝国时期的宫殿及要塞遗址出土有帝王狩猎鸵鸟浅浮雕及象牙线雕,上面刻有展翅的鸵鸟形象(图一)。亚述帝国后期新巴比伦王国周边出土的青铜器上也有类似的狩猎鸵鸟的场面。在南俄库班地区克利尔密斯,属公元前6世纪斯基泰古墓中出土的金碗上,也锤揲出成排的鸵鸟及牡鹿及山羊的形象。在古波斯阿契美尼德王朝时期(前550年~前330年),鸵鸟被饲养在王室的猎苑里,供帝王狩猎,其形象也出现在这一时期西亚出土的一些遗物上,如有人收藏的这一时期的圆筒印章上就刻有王侯骑马、骆驼追踪鸵鸟的图像(图二)[1]。更晚一些的属萨珊波斯时期的银制器皿上也常有帝王狩猎鸵鸟的场面。如1979年流入日本的一件带鸵鸟纹的萨珊银盘(约6世纪中叶至7世纪中叶),表现的是萨珊国王瓦拉伦五世(420~438年在位)为王子时,在美索不达米亚南部狩猎的情景,王子骑马张弓,正狩猎一只羚羊及两只鸵鸟(图三)[2]。可见鸵鸟不仅仅是西亚等地的特产,同时也是其传统的装饰图像的流行主题。

图一 亚速帝国宫殿遗址上的鸵鸟浮雕

图二 古波斯阿契美尼德王朝时期圆筒印章上的鸵鸟图

图三 波斯萨珊猎鸵纹银盘

中国史籍很早亦有关于西亚非州产鸵鸟的记载,当时称其为大鸟、大雀、大马爵等。《史记·大宛列传》记条支国:“在安息西数千里,临西海,暑湿,耕田,田稻。有大鸟,卵如甕。”[3]《后汉书·西域传》称条支国有“大雀,其卵如甕”[4]。条支即今阿拉伯地区,多沙漠,适于鸵鸟生长。波斯地区亦有此物,《汉书·西域传》记安息国 “有大马爵”,郭义恭的《广志》将此动物称之为“大爵”。云:“大爵;颈及(长),膺(鹰)身,蹄似橐驼,色苍。举头高八九尺,张翅丈余。食大麦。”[5]此条支之鸟、大马爵显然是指鸵鸟。

两汉时,西亚及以西地区就曾进献过这种动物及动物卵。上引《史记·大宛列传》记张骞返回中原后,安息“因发随汉使者来观汉地,以大鸟卵及黎轩善眩人献于汉,天子大悦”,《汉书·西域传》亦记载此事。这两部史籍均记载这次进贡的是鸵鸟卵。而关于进贡鸵鸟的记载见于《后汉书》,记载在东汉和帝永元十三年(101年):“安息王满屈复献狮子及条支大鸟,时谓之安息雀”[6]。此事虽发生在东汉,但在西汉武帝时,鸵鸟大概就已出现在当时的皇家囿苑了。《汉书·西域传》云:“遭值文、景玄默,养民五世,天下殷富,财力有余,士马强盛……自是之后,明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后宫,蒲梢、龙文、鱼目,汗血之马充于黄门,钜象、狮子、猛犬、大雀之群食于外囿,殊方异物,四面而至。”[7]此大雀即指鸵鸟,而此外囿即是指汉武帝的皇家园林——上林苑。另外《文选》卷一所收班固的《西都赋》亦云上林苑有“黄支之犀,条支之鸟”[8]等。看来上林苑当时是汇集各国进贡的奇禽异兽的地方,鸵鸟也是其中之一。既是殊方异物,这里的鸵鸟大概是当时西亚一带所贡之物。

另外约成书于汉魏间的《三辅黄图》卷三云:“奇华殿在建章宫旁,四海夷狄器服珍宝、火烷布、切玉刀、巨象、大雀、狮子、宫马充塞其中。”[9]《史记·封禅书》亦云建章宫南有“玉堂、壁门、大鸟之属” 。《汉书·郊祀志下》亦记建章宫南“有玉堂、壁门、大鸟之属”。颜师古注:“立大鸟像也”[10]。此大雀、大鸟应指鸵鸟,以雀等称呼之,说明两汉对驼鸟还是不很熟悉。有学者认为建章宫、奇华殿中的大雀、大鸟之属恐非活物,大概是指鸵鸟类的雕刻及绘画[11],此说有一定道理,因为宫殿中不大可能安置鸵鸟、狮子及大象等之类的动物。但汉武帝苑囿里的大雀,大概是进贡的活鸵鸟,而建章宫的鸵鸟像,大概也是以上林苑的鸵鸟为范本创作的,不是凭空想像而来。鸵鸟初传入中国当在西汉武帝时,应该是作为一种贡物而来到这里。

魏晋南北朝时未见西亚及中亚诸国入贡驼鸟的记载,但对西亚鸵鸟倒是有较为详细的描述。《魏书·西域传》云波斯国有“鸟形如橐驼,有两翼,飞而不能高,食草与肉,亦能噉火”[12],前引郭义恭的《广志》将此动物称之为“大爵”,云:“大爵;颈及(长),膺(鹰)身,蹄似橐驼,色苍。举头高八九尺,张翅丈余。食大麦。”《魏书》还记载伏卢尼国(波斯国北):“东有大河南流,中有鸟,其形似人,亦有如橐驼、马者,皆有翼,常居水中,出水便死。”[13]一说这是基于鸵鸟的一种传说[14]。《周书·异域传》、《隋书·西域传》亦记载波斯国“出白象、师子、大鸟卵”[15],“土多良马、大驴、师子、白象、大鸟卵”[16]。魏晋南北朝时期虽然政权更迭,但与中西亚诸国的关系却也时断时续地保持着。尤其是北魏时,曾多次遣使至中西亚诸国。而且终北魏之世,波斯与北魏的交通达10次之多[17],大概有使节闻见过西亚鸵鸟,所以这一时期对鸵鸟的描绘比两汉时期要详细及形象得多,当然依然脱离不了其神秘色彩,如“噉火”等。

隋唐时期,史书又有了中亚等地入贡鸵鸟的记载。《旧唐书·高祖纪》记高祖武德三年(620年),西突厥使臣向唐贡献一只“条支巨鸟”[18],唐人显然不熟悉这种动物,仍沿用其古名来称之。不过三十年后,即永徽元年(650年),吐火罗国又向唐献大鸟,《通典·吐火罗国条》曰:“高宗永徽初,遣使献大鸟,高七尺,其色玄,足如驼,鼓翅而行,日三百里,能瞰铁。夷俗谓为驼鸟。”[19]唐人陈藏器亦以“驼鸟”之名称之,其云“驼鸟如驼,生西戎,高宗永徽中,吐火罗献之。高七尺,足如橐驼,鼓翅而行,日三百里,食铜铁也。”[20]《册府元龟》卷九七○亦记此事,记其“高七尺,足如驼,有翅而能飞,行日三五百里,能啖铜铁,夷俗呼为驼鸟”[21]。此时唐采用的是中古波斯语ushtur murgh(骆驼鸟)这种合成语的译名。[22]这是鸵鸟一名正式出现在中国史籍中, 因而“驼鸟”这个名称始流行于唐代,当时人们是把它当作是类似骆驼的一种鸟,可以看出唐与西方联系的密切及唐人对“驼鸟”这种动物认识的提高。

《通典·边防》曾引杜环《经行记》记大食地区“有驼鸟,高四尺以上,脚似驼蹄,颈项胜得人骑,行五六里,其卵大如三升”[23]。杜环在天宝十载(751年)怛罗斯之战后被大食所俘,在中亚、西亚和地中海沿岸等大食境内流浪了十多年,于代宗宝应、广德时(762~763年)乘船回到广州。杜环大概亲眼得见西亚(当时为大食领地)鸵鸟,所以对其描述较为准确。尽管如此,鸵鸟在唐人的眼中依旧带有神奇的色彩,人们仍旧将其视为能食铜铁及吞火的了不起的动物。上引陈藏器文即认为驼鸟粪能入药,“人误吞铁、石入腹,食之立消”[24]。

至于吐火罗等地所献的鸵鸟在唐究竟引起多大的轰动与兴趣,我们不得而知。总之,唐人对此是十分珍视的,《旧唐书·高宗本纪》记载:“永徽元年五月,吐火罗遣使献大鸟如驼,食铜铁,上遣献于昭陵”[25];《册府元龟》亦记载该年:“吐火罗国献大鸟,高七尺,帝以太宗怀远所致,献于昭陵,仍刻像于陵之内。”[26]高宗将吐火罗进献的大鸟献于父皇太宗陵前,足见其在唐引起的轰动,同时也显示出唐人对这种异邦神鸟的珍惜。故武则天时期开始把鸵鸟当成一种珍异和祥瑞,雕石鸵鸟置于乾陵。自此唐代帝王陵寝的关中十八陵,其神道石刻中许多都有鸵鸟屏[27],均排在华表、翼马之后,显示出这种动物的珍贵。如乾陵、桥陵、泰陵、建陵、元陵、崇陵、景陵、光陵、庄陵、端陵、贞陵等处的鸵鸟屏,有昂首侍立状,亦有回首帖翼状[28]。尤其是高宗乾陵墓的神道石刻上立着的一对石雕的鸵鸟(图四:1、2),历经千年风雨至今仍较完好地保存下来,其栩栩如生的形象显然是仿照吐火罗进献的鸵鸟而雕刻出来的。关中唐帝王陵大多设置鸵鸟石刻,显然把它们当作是一种异域珍禽而重视,同是也是显示大唐帝王怀远之德的一种象征。

图四 1、2唐高宗乾陵中的石鸵

除此之外,鸵鸟也成为唐人诗歌中的赋咏对象。李白《秋浦歌》曾云:“秋浦锦鸵鸟,人间天上稀。山鸡羞渌水,不敢照抟衣。”[29]以羽毛光洁美丽著称的山鸡在“人间天上稀”的锦鸵鸟面前也自惭形秽,可见唐人对其的惊羡。李白所描绘的鸵鸟是诗人亲眼所见,还是得自传闻,我们还不敢肯定。高宗时期入贡的鸵鸟是否有繁育或是能活到李白所出身的年代也未可知。他曾一度出入宫廷,是否曾目睹过西国所进贡的珍贵鸵鸟?难道此时再有西国入贡鸵鸟?但史籍并未见记载,有待进一步的研究。

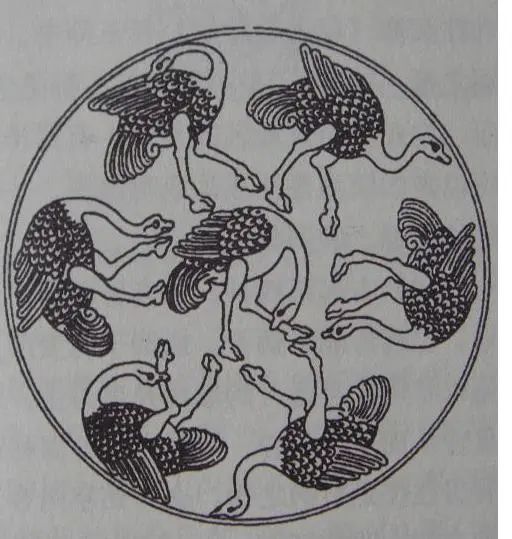

汉唐时期西亚鸵鸟虽是作为稀有贡品输入中国,但鸵鸟的形象却一度在陆上丝绸之路沿线流行。中亚诸国曾多次将鸵鸟输入中国,所以这些地区对鸵鸟也是较为熟悉的。只是我们还未找到与之有关的文物图像。不过,在新疆境内倒是发现有相关的以鸵鸟形象为题材的文物。如1990年新疆焉耆七个星乡老城村出土一件七鸵纹银盘,圜底,口径21厘米,高4.5厘米,盘内单线錾刻七只鸵鸟,底心一只,周围六只。鸵鸟之蓬松下垂的尾羽和分二趾并带有肉垫的足部刻画得很忠实,头部的造型也很逼真,七只鸵鸟的身姿既有变化又有重复(图五),有学者研究认为其制作年代不晚于6世纪,为粟特地区的制品。[30]如果这件物品真是从粟特地区流入的,那么鸵鸟形象也是中亚一带装饰图像流行的主题。

图五 新疆焉耆出土七鸵纹银盘

古代西域地区也是鸵鸟主题形象流行地区,而且其形象在新疆出现还比较早,有学者认为汉晋时期新疆地区的肖形印就有鸵鸟[31](图六:1)。除此之外,1995年,新疆民丰尼雅遗址(汉代精绝国遗址)出土的一件“五星出东方利中国”彩锦护膊,其上织就的虎、辟邪、大鸟、孔雀之类的祥禽瑞兽形象,其中大鸟,从形状上看应是鸵鸟(图六:2)[32]。此件织锦虽是汉代精绝贵族墓的随葬品,但是用汉地的织锦裁制,上面的文字亦反映的是汉地的思想,所以应是汉地工匠所为。此件织锦约在汉晋时期,大概从很早时期中国人对鸵鸟这一奇禽形象并不陌生,并将其用于手工制品当中。由此可以看出,鸵鸟是汉唐时期丝绸之路沿线比较流行的形象,不但中西亚人很喜爱,中国人也对其很珍视。鸵鸟的传入大致也是循陆上丝绸之路而来。

图六 1.新疆出土四鸵纹印(左图)

2.“五星出东方利中国”织锦上的鸵鸟图案(右图)

唐中期以后,鸵鸟便很少见于记载了,人们对鸵鸟的认识也仅限于一些历史记忆而已。到了宋元时代,中西交通重又开展,随着海上交通的繁荣及中西交往的密切,鸵鸟这种稀有之物又开始见于史籍,但仅仅是停留在传闻的层次上。如南宋周去非所著《岭外代答》卷三“昆仑层期国”(约在今非洲桑给巴尔一带)条云:“又有骆駞鹤,身项长六七尺,有翼能飞,但不高耳。食杂物炎火,或烧赤热铜铁与之食”[33];同时代有赵汝适著《诸蕃志》记弼琶啰国(今非洲索马里沿岸):“又产物名骆驼鹤,身项长六七尺,有翼能飞,但不甚高”[34],这里骆驼鹤即是指鸵鸟。周去非和赵汝适本人并没有去过海外,上述记载都是得自蕃客及译者之口,而且这一时期并没有鸵鸟入贡中国的记载。至元代时,中西交通大开,人们对其认识有所提高,但也没有超出唐代。如刘郁《西使记》记富浪国(地中海东界一带):“有大鸟,驼蹄,苍色,鼓翅而行,高丈余,食火,其(卵)如升许。”[35]看来当时人们对鸵鸟的认识也一直停留在这个层次上,而且这一时期也依旧没有鸵鸟入贡或传入的记载。

鸵鸟重新踏上中国这片土地则是明郑和下西洋时的事了。这时期鸵鸟入贡主要是循海路而来,来源地主要在阿拉伯半岛及西亚一带。随郑和下西洋的费信在其所著《星槎胜览》的“竹步国”(今索马里之朱巴州朱巴河入海口一带)条中记载,其地“产狮子、金钱豹、驼蹄鸡,(鸡)有六七尺高,其足如驼蹄”;同卷阿丹国(今阿拉伯半岛南也门一带)条亦记此地产“驼蹄鸡、金钱豹……”这两国皆“感慕恩赐,躬以方物贡献”[36]。随郑和同行的马欢在其所著《瀛涯胜览》中亦记祖法尔国(今阿拉伯半岛东南)有“山驼鸡匾颈,鸡身如鹤,长三四尺,脚二指,毛如驼,行亦如驼,故唤驼鸡……厥贡乳香驼鸡等物”;同书又记天方国(今沙特阿拉伯所在地区之麦加一带)产“狮子、驼鸡、羚羊、草上飞等……宣底五年,钦蒙圣朝差正使太监内官郑和等往各番国开读赏赐。分艐到古里国时,内官太监洪见本国差人往彼,就选差通事等七人赉麝香磁器等物,附本国船只到彼,往回一年,买到各色奇货异宝、麒麟、狮子、驼鸡等物,并画《天堂图》真本回京”[37]。记载此事的还有明黄省增著《西洋朝贡典录》,亦记祖法尔“有禽焉,长身而鹤颈,足四尺而二爪,其状如骆驼,其名曰驼鸡,是食五谷”,在同书天方国条中亦记载:“宣德中,使郑和至西洋,遣通事七人,赉麝香、磁器、缎匹同本国船至国,一年往回。易得各色奇异宝石并麒麟、狮子、驼鸡等物,并画《天堂图》一册回京。”[38]《明史·外国传》也曾记祖法尔国:“有驼鸡,颈长类鹤。足高三四尺,毛色若驼,行亦如之,常以充贡”[39],这里的“驼鸡”显然是指鸵鸟。看来在郑和下西洋时,曾有随行官员将驼鸡(鸵鸟)从阿拉伯半岛带回到中国,其中有些是作为贡物随郑和等来到中国。

除此之外,西亚忽鲁谟兹国(今属伊朗,位于阿曼湾与波斯湾之间)在此期间亦经海路向明朝贡献过鸵鸟。如明陈仁锡所撰《皇明世法录》记载,明永乐三年(1405年),其国曾遣使来朝,“贡方物及驼鸡,上命侍臣金幼孜为之赋:‘驼鸡如鹤,长三四尺,脚二指,毛如驼,行亦如之。’”[40]明严从简《殊域周咨录·西域忽鲁谟兹国》条记此事为永乐七年(1409年),时中官郑和曾往赐其国,其酋长感慕天恩,贡献方物及驼鸡,儒臣金幼孜作赋曰:“永乐已亥秋八月旦吉,西南之国有以异禽来献者,稽往牒而莫征,考载籍而难辨。皇帝御奉天门特以颁示,群臣莫不引领快覩,顿足骇愕,以为希世之罕闻,中国所未见。其为状也,驰首凤啄, 鹤颈凫臆(左耳右意),苍距矫攫,修尾崷崒,雄恣逸态,鸷武有力,衡不逾尺,高可八尺,名曰驼鸡……”[41]中国人在历经几百年之后,重新又见到鸵鸟这种珍稀动物。此后,鸵鸟大概在中国传代蓄养了好长一段时间。当然也可能是郑和下西洋后,非洲、西亚的一些国家偶尔前来,贡献当地鸵鸟[42]。明李时珍亦把鸵鸟收入其《本草纲目》中,释名为驼蹄鸡、食火鸡、骨托禽等,还附有一张鸵鸟图[43](图七)。李时珍曾在太医院就过职,大概接触过鸵鸟这类资料,或是亲眼见过真鸵鸟,不过他所绘的鸵鸟、 显然加入了许多想像的成分,把鸵鸟当成食火鸡的样子。明中后期以后又见鸵鸟入贡的记载了,中国人再重新熟悉鸵鸟,已是近代以后的事了。

图七 李时珍《本草纲目》中的鸵鸟图

同鸵鸟一样,鸵鸟卵也是作为一种珍稀之物而受到唐人的欢迎。其输入中国的时间甚至比鸵鸟还要早。《史记·大宛列传》即记张骞返回中原后,安息“即以大鸟卵及黎轩善眩人献于汉”。毕竟,鸵鸟卵要比鸵鸟便于携带与运输,况且这么大的蛋(直径约16厘米左右)在中国还是很少见的。《后汉书·西域传》记条支国“出狮子、犀牛、封牛、孔雀、大雀,大雀其卵如甕”。唐时,中亚诸国又进贡过这种卵,《册府元龟》记载开元六年(718年),康国遣使贡献锁子甲、水精杯、玛瑙瓶、驼鸟卵及越诺之类;开元二十八年安国遣使献宝床子及驼鸟卵[44]。进贡给唐的鸵鸟卵显然不是为了食用,从遥远的西亚及更远地区千里迢迢运至长安一带,按当时的运输条件,得花几个月甚至一年的时间,鸵鸟卵早就变质了。这种东西之所以受到唐人的重视和喜爱,主要是它的珍奇与稀罕,另外,也与西方赋予鸵鸟卵的神圣意义有关。在古代伊朗人的宇宙观中,宇宙往往像个鸟蛋,卵白代表天空,卵黄代表为天空所包围的地球,最大的鸟卵即鸵鸟卵,则象征人间的最高存在。在中古伊朗人最主要的宗教——琐罗亚斯德教(在中国称为“祆教”)的观念里,其主神阿胡拉·马兹达及其他诸神都是卵生,因而往往以宇宙的支持者标榜的西亚帝王们常将其视为王权或是君权神授的象征。这种观念传至欧洲,欧洲中古的基督教堂里往往从天井上吊一只鸵鸟蛋,象征圣母玛利亚超人间的怀胎及耶稣基督的诞生[45]。唐人未必会接受这种观念的影响,他们更多的是把它当作一种从西方来的奇珍异物,或是因为西方对其的珍重而加以重视。汉唐以后,史籍便很少有西亚或非洲的鸵鸟卵输入中国的记载。

由上可以看出,鸵鸟及鸵鸟卵初传当在西汉时,鸵鸟卵应该较早一些,这些东西当时主要来自西亚一带,经陆上丝绸之路来到中国。至唐朝时,开始引起朝野上下的重视和兴趣,鸵鸟这一名称也开始正式流行。他们的到来无疑开拓了中国人的眼界,受到中国人的喜爱,同时也对当时的文学及艺术产生了一定影响。但是从另一方面来看,中国人对外来事物的接受也还是有选择的,同为西方传来的奇禽异兽,鸵鸟在中国产生的影响远不如狮子、哈巴狗,也没有像它们一样走向本土化,只能作为一种稀有之物而加以重视。所以随着中西交通与交往的中断,他们也就渐渐消失在中国人的视野之外,被慢慢淡忘了。以至于明朝郑和下西洋时,作为稀罕之物从阿拉伯半岛等地带回“驼鸡”这种东西,而且西域忽卤谟兹国等贡献此物,竟被当时朝廷文臣誉为“希世之罕闻,中国所未见”,可见其在中国引起的惊羡程度。但无论如何,鸵鸟及鸵鸟卵作为一种舶来品,给中国人带来一种新的感官刺激,激发了他们的想像力与创作热情,也丰富了其文化生活。他们的传入无疑是对中西文化交流的一种贡献,在中外文化交流史上也是值得书写的一笔。