西域钩沉

从“左屠夫”到“左文襄公”——左宗棠

“不但一个王朝,而且一个文明看来已经崩溃了,但由于19世纪60年代的一些杰出人物的非凡努力,它们终于死里求生,再延续了60年,这就是同治中兴。”

这段话,出自美国汉学家和历史学家芮玛丽的博士论文《同治中兴:中国保守主义的最后抵抗,1862-1874》。从此,历史书上将清朝末年同治和光绪两位皇帝统治期间,称为“同光中兴”。芮玛丽所说的“19世纪60年代的一些杰出人物”指的当然就是慈安和慈禧两位太后重用的几位大臣,奕、曾国藩、左宗棠、李鸿章、胡林翼等等。

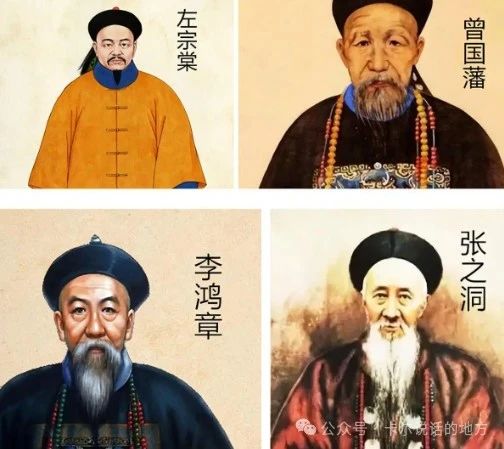

后来人们又据此,总结了晚清四大名臣的说法,排除满人,目光集中在当时的几位汉人大臣。一种版本说的是曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞;另一种版本则说的是曾国藩、左宗棠、胡林翼、彭玉麟。

我们可以比较下这几位的谥号,看下清朝官方对他们的认可程度。

曾国藩评价颇高,死后谥号“文正”;左宗棠和张之洞都是“文襄”;李鸿章和胡林翼的谥号都是“文忠”;彭玉麟因为是武将;所以谥号是“刚直”。

之前许多文章中都聊过,“文正”是中国古代臣子们死后最高的荣誉。所以四大名臣无论怎么排,曾国藩居首位无疑。

接下来按照谥号论,左宗棠和张之洞的“文襄”,其实都是次于李鸿章和胡林翼的“文忠”的,但四大名臣的几个版本中,左宗棠却和曾国藩一起,牢牢占据两个名额。可见,左宗棠相比李鸿章、张之洞、胡林翼、彭玉麟四人,应该有一些过人之处。

历史书上的左宗棠,以收复新疆作为最大的功劳。但其实对左宗棠的评价,和李鸿章一样,是先抑后扬的。

20世纪初,反清民主革命兴起,革命党人们对镇压太平天国、扶持清王朝的晚清名臣们深恶痛绝,几乎就没有抬高的,于是左宗棠被评价为“保护满奴”、“屠戮同胞”,其为人“原是不足道的”,是“满人忠顺之奴隶”,“实湖南之大不幸”。

1937年日本侵华战争爆发,知识界对左宗棠的关注和评价,集中在左宗棠收复新疆问题上,以及他经营和建设西北多年,突出强调他反抗侵略、建设国防的“边功”,以激发抗日爱国热情;其次,也赞扬他创办福州船政局等洋务活动,为中国现代化作出贡献。他被称为“为湖南近古人豪”。

建国之后,基于对于太平天国运动的同情以及与苏联社会主义阵营的关系,左宗棠被评价为“大汉奸”、“极端反动的屠夫”、“军阀”、“法国代理人”,“与外国势力勾结”,“热心地替法国侵略者辩护”。

到改革开放之后,左宗棠的评价又回归到“被肯定”。1982年,时任中央党校校长的王震说,“左宗棠在帝国主义瓜分中国的历史情况下,立排投降派的非议,毅然率部西征,收复新疆,符合中华民族的长远利益,是爱国主义的表现,左公的爱国主义精神,是值得我们后人发扬的。”

2023年,左宗棠收复新疆的事迹被加入到初中教材中,“洋务运动”一章改成了“洋务运动和边疆危机”。

一百多年里,对左宗棠的评价从肯定、否定、再肯定、再否定、最终定格为“值得发扬”。

所以左宗棠究竟是一个什么样的人物,能够让他稳居四大名臣之列?又做了什么,让对他的评价如此两极分化?

1875年8月17日,左宗棠被任命为钦差大臣,全权督理新疆军务,开始了收复新疆的进程。今天我们聊聊左宗棠。

还在读书时的左宗棠,曾写下《癸巳燕台杂感》,似乎预见他今后最大的功绩——收复新疆:

西域环兵不计年,当时立国重开边。

橐驼万里输官稻,沙碛千秋比石田。

置省尚烦他日策,兴屯宁费度支钱。

将军莫更纾愁眼,生计中原亦可怜。

第一章:年少轻狂

1812年11月10日,左宗棠出生于湖南湘阴县。左宗棠祖上自南宋时,便在湘阴定居,以耕读为生。

曾祖父左逢圣,是湘阴县的生员,喜欢手抄经史,著有《存塾文稿》。祖父左人锦,也是国子监生。父亲左观澜,有廪生的功名。因为家贫,祖先传下来的几十亩田,不足以养家,所以父亲开馆授徒,不过教书的收入也仅仅能维持温饱,遇到荒年,也买不起粮食。所以,左家虽然是读书世家,过的却是最底层的生活。

但左宗棠是最小的儿子,从小备受宠爱。因此,左家的贫穷和左宗棠无关,这养成了他相对“自傲”的性格。

左宗棠年轻时,经常将自己比作诸葛亮,与朋友、故交往来的书信中,经常以“今亮”、“小亮”、“老亮”等自称。直到后来他在陕甘担任总督时,被陕西的布政使林寿图讽刺之后,才不再自称诸葛亮。当时左宗棠宴请陕甘当地的官吏,正好捷报传来。左宗棠大喜道,“此诸葛之所以为亮也。”林寿图则直言不讳,“此诸葛亮之所以为诸也。”“诸”就是“多”,林寿图意思就是,太多人自称诸葛亮了。这时的左宗棠已经50多岁了,可见直到晚年他依然“自傲”。

1826年,15岁的左宗棠参加湘阴县试,高中第一;隔年又参加长沙府试,高中第二。

但这年,因为母亲去世,他没有继续参加院试,在老家服丧。三年“守丧”期满后,父亲又去世,他只能继续在老家服丧。期间,江苏布政使贺长龄恰巧也因为丁忧,返回长沙服丧。贺的弟弟贺熙龄是左宗棠在长沙城南书院(今湖南第一师范学院)的老师。

贺长龄和贺熙龄两位,都是清末有名的学者官员;同时,又承袭了湖湘学派“经世致用”的思想。左宗棠由此认识了贺长龄,经常去贺家借书学习,拜在其门下学习。

1832年,左宗棠再一次参加长沙乡试,因为“搜遗”而得中举人(“搜遗”是科举制度中的补漏,主考官可以在没有中榜的卷子中,择优补录)。但从1833年到1838年,左宗棠6次去北京参加会试,都没有考中。或许,他注定了不适合科举这条路。

幸运的是,科举路上,左宗棠又结识了不少贵人。

第一个贵人是胡林翼,1833年结识,二人同是贺熙龄的学生。胡林翼后来在左宗棠的仕途中给了他巨大的帮助。

第二个贵人是吴荣光,1831年结识,他是左宗棠在湘水校经堂(办学地在今岳麓书院)读书时的老师。后来吴荣光担任浙江巡抚,知道左宗棠多次落榜之后,推荐他去渌江书院去教书。

第三个贵人是陶澍,1836年结识。陶澍当时是两江总督,又是胡林翼的岳父,左宗棠在渌江书院治学颇有成效,所以陶澍知道他之后,让儿子娶了左宗棠的女儿,结成儿女亲家(胡林翼成了左宗棠的晚辈)。

第二章:平太平军

“朝中有人好做官”,这句话在哪个时代都成立。左宗棠会试数次落榜之后,就在渌江书院教书。

1848年,胡林翼在贵州安顺担任知府,当时的总督是林则徐。胡林翼向林则徐推荐左宗棠担任他的幕僚,称“湘阴左君有异才,品学为湘中士类第一”。但左宗棠因为家事没有赴约,只是见了林则徐一面。

据说这次见面,林则徐有培养左宗棠之意,把自己在新疆整理的资料全部给了左宗棠,并说“吾老矣,空有御俄之志,终无成就之日。数年来留心人才,欲将此重任托付”。

虎门销烟在历史书上笔墨甚多,但主角林则徐并没有受到朝廷嘉奖,反而承担了第一次鸦片战争清朝战败的责任,晚年在新疆做官,实际上是被贬。见到左宗棠时,64岁的林则徐其实只有一年多能活了。

1852年,左宗棠在郭嵩焘的推荐下,加入了曾国藩的湘军。郭嵩焘也是个人物,太平天国军队打到湖南时,朝廷希望曾国藩筹建湘军,但因为曾国藩处于“丁忧”期间,所以一直推辞不去。还是郭嵩焘数次劝谏,曾国藩才在湖南组建湘军对抗太平军。后来,他就在湘军中担任曾国藩的幕僚,深得其信任。郭的推荐,曾国藩当然应允。

那么郭和左怎么认识的呢?

郭嵩焘也是湘阴人,在长沙读书期间,二人就结识了。后来不只是陶澍、胡林翼在朝廷里不停地推荐左宗棠,郭嵩焘也在推荐。

这样,左宗棠成了曾国藩的幕僚。

《傅斯年》文写,古代的文人大多“既能治国理政,也能沙场领兵”。在晚清这些名臣里,体现得更彻底。当然,这也与当时太平天国、捻军、陕甘回乱等事件有关——四处都在打仗,给了这些人空间和舞台。

1853年,左宗棠帮助湖广总督张亮基,解决太平军围长沙城的困局。

1854年,左宗棠帮助湖南巡抚骆秉章,“内清乱民、外援他省”。

1859年,郭嵩焘在奏折中写““国家不可一日无湖南,湖南不可一日无左宗棠”。咸丰帝开始留意左宗棠。

1860年,在曾国藩的支持下,左宗棠在湖南招募五千楚军,赶赴安徽、江西与太平军作战。

1861年,曾国藩举荐左宗棠担任浙江巡抚。此后两年,左宗棠借助英国、法国的军事力量,组建了中法混合军、中英混合军,成功收复浙江大片失地,升任闽浙总督。

1864年,左宗棠攻克杭州,之后两年又追击太平军到福建、广东,一直到1866年歼灭太平军残部为止。期间,左宗棠屡次受到朝廷嘉奖,加封“太子少保”头衔,又得黄马褂赏赐。

从一个没有官阶的幕僚,到九大疆臣的闽浙总督,左宗棠只用了10年时间。

第三章:收复回疆

平定太平军之后的左宗棠,便马不停蹄被朝廷派往陕甘。当时陕甘地区发生了回族之乱。

回乱,是跟着太平天国运动一起发生的。洪秀全在广西起义,云南回族人杜文秀也在滇西起义。杜文秀领导的回民起义很快被平息,但清朝政府在镇压起义中,导致云南回族人口减少约90%以上,更加激起了回民的反抗。于是,起自云南的回民起义,蔓延到贵州、四川、陕甘一带。陕甘地区回民分布最广,逃亡到此的头目鼓动当地回民反抗,便有了陕甘回乱。

回乱能够扩大,很大一部分原因是因为陕甘地区的防务空虚,军队都被派往外地镇压太平军了。回乱的平息,同样得益于太平军在东南地区被消灭,清朝政府有能力和时间调集军队镇压。

左宗棠在陕甘地区的镇压行动,就是后来被称为“左屠夫”的原因。

据《中国人口史》统计,1861年甘肃全省人口总数约为1900万人,到1880年人口仅存495.5万人,人口损失约1400万人;陕西人口在1861年有1394万,到1879年锐减至772余万,人口损失总数高达622万。战乱过后,陕西省原有约400万的回民最后仅剩下西安城内和陕南的2-3万;甘肃省回民在战争中死亡失踪超过80%。

当然,回乱从1862年开始,到1873年结束,持续时间长达11年,左宗棠于1867年接任陕甘总督,花了5年时间平定这场“叛乱”。所有的人口损失,并不一定能全部归咎在左宗棠身上。但其中关于是否有屠杀平民或降军的事实,其实想想都能知道。左宗棠自己也承认,“自办军务以来,于发、捻投诚时,皆力主‘不妄杀,不搜赃’...而肃州之役,则‘不能尽行其志’。”

战争通常都是非理性的,无论打着什么旗号。

回乱平定之后,左宗棠补授东阁大学士。清朝从雍正设立军机处之后,“三殿三阁大学士”实际上共同组成了当时的宰相阶层。左宗棠实际上从疆臣变成了中央的核心阶层。

收复新疆,其实是平定回乱的后续。

在太平军、回民起义的同时,新疆也是豪强割据、纷争不断。陕甘地区和新疆都临近沙俄,相互之间有联系。只是左宗棠收复新疆的举措,在当时李鸿章等人主张发展海军、搞南洋和北洋防务的背景下,显得更为特别。另外,加上沙俄入侵伊利、英俄两国支持叛军首领阿古柏,新疆的叛乱从“内部起义”上升到“异族入侵”的高度。

左宗棠收复新疆的策略是“先安定新疆回部,再收伊犁”,他先在哈密屯田积谷,修建运输路线,并于1876年发兵;当年9月攻下迪化;次年收复吐鲁番,新疆叛军首领阿古柏自杀。尽管海防派一度主张休兵,左宗棠坚持继续作战,最终于1877年平定南疆八城,收复除伊犁外的全部新疆领土。

整个过程,左宗棠只用了1年半时间。

但其实“收复新疆”并非一个准确的词汇。从1697年康熙派兵进入准噶尔,控制新疆东部地区,到1759年乾隆派兵镇压大小和卓之乱进而控制新疆全境。但清朝一直没有在这个地方建立行省。直到左宗棠镇压阿古柏叛乱为止,新疆都不能称之为“收复”,毕竟,此前清朝并未建立一个合法的行政上的统治机构,只是处于军事控制之下;而左宗棠的行动只能说“再次控制”新疆。

而左宗棠之于新疆的意义,其实是在新疆建立行省。他奏请清朝建立新疆行省之后,才可以为今天新疆作为中国的领土提供法理依据,至少追溯到清朝对新疆的统治,这点是成立的。

第四章:饮恨越南

之前在《李鸿章》文中说过,李鸿章也得益于曾国藩的湘军而起来的。李鸿章1962年被曾推荐担任江苏巡抚,和1861年左宗棠被曾推荐担任浙江巡抚,时间上是差不多的。两人互相结识,颇有私交。

只是在收复新疆和建立海防的问题上,二人发生了争执,自此便没了交情,甚至势如水火。

前文提到左宗棠早期遇到的贵人,后来他们之间的关系许多都发生了转变。

比如郭嵩涛。1865年左宗棠追击太平军残部到广东,郭嵩焘当时是广东巡抚。左宗棠连上四道奏折,说郭嵩焘治理广东军务有问题,并且隐晦指出郭贪污。郭嵩焘被罢官之后,左宗棠又保举了自己的亲信接任巡抚。自此二人便有嫌隙。左宗棠病逝后,郭嵩焘写挽联,“世须才,才亦须世;公负我,我不负公”。直到左宗棠死后,郭嵩焘也没有释怀。

比如曾国藩。他算是左宗棠最大的贵人,后来也“决裂”了。其一是由于二人性格相左——一个温和,一个直接。遇事的时候,左宗棠会有些“嫌弃”曾国藩。这点和曾、李早年间的争执也有些相似。但李一生尊重曾国藩,左宗棠则会“直接”一些。据说曾国藩有次因为兵败而投水自尽,左宗棠气到大骂曾国藩是“猪子”、“难成大器”。其二是由于追击太平军的问题。曾国藩说洪秀全之子已死,但是左宗棠却说他还活着,需要赶尽杀绝,二人在朝堂上僵持不下。一来二去,便有了“曾左交恶”。

和李鸿章的恩怨,除了前述海防和边防之争,也体现在治理台湾和中法战争问题上。台湾部分,之前在《刘铭传》一文有提及,本质也是湘/楚军与淮军派系的争斗。

1881年,左宗棠应诏担任军机大臣,兼在总理衙门行走,管理兵部事务。在此期间,或许因为“直接”和“自傲”,左宗棠与同僚的关系并不和睦,于是他干脆申请外放担任两江总督兼任南洋大臣。1883年,越南局势恶化,左宗棠申请率军出征。

1885年3月,左宗棠指挥边军,先在镇南关得胜,然后击退法军,夺取了谅山。法国引为奇耻大辱,向越南拨款五千万法郎支持当地法军继续作战。清军精疲力尽,招募兵勇进展不顺,同时朝鲜局势也迫使清朝希望尽快从越南战场脱身。

于是1885年同年6月,中法签订《中法新约》,确认前一年双方签订的《第二次顺化条约》,否定中国对越南的宗主权,改由法国全权管理越南。这个条约是李鸿章主持的。

但左宗棠将越南宗主权的丢失全记在了李鸿章头上。他说,“对中国而言,十个法国将军,也比不上一个李鸿章坏事”;“李鸿章误尽苍生,将落个千古骂名”。

当然,李是否要背负这个罪名,之前在《李鸿章》一文中已聊过。左宗棠将账全记在李鸿章头上,说是公仇,旁人也难以辩驳,毕竟李鸿章在晚清时的确就是这个形象;说是私怨,也不为过,二人争论了一辈子,无非争的就是你有多少嫡系、我有多少嫡系。

《中法新约》签订后的三个月,左宗棠便在福州因病去世了。